Das Königliche Museum für Völkerkunde

Das Königliche Museum für Völkerkunde öffnete im Jahr 1886 in der Königgrätzer Straße 120 (heute Stresemannstraße, Ecke Niederkirchnerstraße) seine Pforten – zwei Jahre nach der berüchtigten Berliner „Afrika-Konferenz“, bei der die Aufteilung des afrikanischen Kontinents besiegelt und das Deutsche Reich als Kolonialmacht etabliert wurde. Der Monumentalbau nach einem Entwurf von Hermann Ende (1829–1907) war nur wenige Straßen vom Konferenzort entfernt. Gemeinsam mit dem unmittelbar daneben liegenden Kunstgewerbemuseum (heute Gropius-Bau) sollte hier neben der Museumsinsel in Mitte ein weiteres Museumsquartier entstehen. Diese neue Einrichtung präsentierte sowohl in ihrer physischen Präsenz eines wilhelminischen Prunkbaus, als auch in ihrer institutionellen Form als eindeutig Königliche Einrichtung die Völkerkunde als eine Disziplin und ein Schaufenster im imperialen Interesse.

Das deutsche Kaiserreich, das 1871 unter preußischer Ägide gegründet wurde, stand noch am Anfang seiner nationalen Bestrebungen. Die deutsche Kleinstaaterei und Provinzialität sollten durch die moderne Weltläufigkeit ersetzt werden. Berlin stand als Reichshauptstadt für den deutschen Geltungsdrang, und das Museum sollte dies ausstellen.[1] Die Sammlung war bereits 1873 unter der Führung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (BGAEU) gegründet worden. Die Objekte der königlichen Kunstkammer im Berliner Schloss flossen in die neue Sammlung ein. Heute befinden sich ca. 500.000 Gegenstände im Besitz des Ethnologischen Museums im Humboldt-Forum. Das Anwachsen der Objektsammlung um das Hundertfache war zweifellos der geschickten Museumspolitik und emsigen Tätigkeit der Museumsmitarbeiter:innen zu verdanken, allen voran dem Gründungsdirektor Adolf Bastian (1826–1905).

Der viel gereiste Schiffsarzt Bastian kam 40-jährig 1866 als Dozent an die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, wurde dort habilitiert und bereits 1869 zum außerordentlichen Professor der Völkerkunde berufen. Ab 1875 präsidierte er außerdem der BGAEU, die er 1869 selbst mitbegründet hatte; ab 1876 wurde Bastian schließlich Direktor des Berliner Museums für Völkerkunde, eine Funktion, die er knapp 30 Jahre bis zu seinem Tod innehielt. Bastians steile Karriere ging einher mit der Etablierung der wissenschaftlichen Disziplin der Ethnologie und der Verfestigung der Institution Museum als ihr Laboratorium.[2] Gegenüber der britischen Museumspraxis, die den technischen Fortschritt als Maß für die Hierarchisierung der Weltkulturen ansetzte, orientierte sich das neue Museum in Berlin an einem Modell, das Humboldts kosmopolitischen Auffassungen entsprang. Doch auch der bereits in der Gegenwart noch viel beschworene Humboldtsche Kosmopolitismus (etwa beim „Humboldt-Forum“) erweist sich als widersprüchlich: Die scheinbar objektiven „Entdeckungsmissionen“ nutzten bestehende koloniale Kontexte und beförderten den universalen Wissensanspruch als globales Überlegenheitsnarrativ.

Die Ethnologie als Wissenschaft sollte sich auf die empirisch-vergleichende Methode stützen und das Wissen sollte durch (Welt)Reisen und die Sammlung von Materialien geschehen. Bastians Vision bestand darin, das eigene Wesen durch die möglichst vollständige Erfassung menschlichen Schaffens zu erkennen – die Menschheit wurde als einheitlich vorausgesetzt. Das Museum sollte ein Archiv dieser Universalität werden.[3] Allerdings trug die Methode effektiv zu einer zeitlichen und kulturellen Hierarchisierung bei: Gegenstände der Ethnologie waren die sogenannten Naturvölker, die angeblich die „Vorgeschichte“ der (europäischen) „Kulturvölker“ darstellen sollten; lebende Menschen spielten für die wissenschaftliche Forschung keine Rolle.[4]

Franz Boas (1858–1942), der spätere Begründer der US-amerikanischen Anthropologie, war stark beeinflusst von den Ideen seines Vorgesetzten Adolf Bastian am Berliner Museum und brachte die Sammelstrategie der wissenschaftlichen Vision Bastians auf den Punkt: „One must strike while the iron is hot!“.[5] Denn die Authentizität der „geschichtslosen Naturvölker“ war, so nicht nur Bastians Auffassung, durch die westliche Expansion von der Vernichtung bedroht. Daher bestand die Aufgabe der Ethnologie darin, so viel (und ausschließlich) materielle Kultur wie möglich zu erhalten: „Rettet! Rettet! Ehe es zu spät ist.“. Die Museumsleute verfielen in einen regelrechten „Rausch des Sammelns“.[6] Es störte sie wenig, dass die „vorgeschichtlichen“ Kulturgüter dadurch ihrem kulturellen Kontext entrissen wurden und durch die „wissenschaftliche Aneignung“ außerhalb ihrer sozialen Bedeutung in Depots verschwanden. Tatsächlich beschleunigte die mutwillige Ausführung der Güter die kulturelle Auslöschung der Ursprungskulturen weiter.

Bastian begründete 1881 gar ein Hilfscomité für Vermehrung der Ethnologischen Sammlungen, um noch schneller Gelder für Sammelreisen zu generieren. Allein die zweijährige Reise von Johan Adrian Jacobsen (1853–1947) durch Nordamerika und Alaska 1881/82 brachte ihm etwa 7000 Objekte ein. Mitte der 1880er-Jahre, also kurz vor der Öffnung des neuen Museumsbaus, umfassten die Sammlungen bereits 50.000 Inventarnummern.[8] Der Direktor Bastian nutzte ein vielfältiges Netzwerk an Kontakten, um die „Vervollständigung der Sammlungen des hiesigen Museums“ zu erreichen.[9]

„Überhaupt ist es sehr schwer, einen Gegenstand zu erhalten, ohne zum mindesten etwas Gewalt anzuwenden. Ich glaube, dass die Hälfte Ihres Museums gestohlen ist.“[10] So schreibt 1897 der spätere „Resident“ in Ruanda, Richard Kandt, von einer Afrikareise aus an den Direktorialassistenten bzw. späteren Leiter der Afrika-Sammlung Felix von Luschan (1854–1924). Die Bastiansche Sammelwut war wissentlich also auch Teil einer gewaltvolle Aneignungsgeschichte. Dass Bastian eindeutig Akteur und Profiteur des kolonialen Handels und Ausbeutens war, beweist u. a. sein Engagement in der Begründung der Gesellschaft zur Erforschung Aequatorialafrikas im Jahr 1873, die die wissenschaftliche Erschließung des Kontinents zum Ziel hatte und somit neue Märkte öffnen sollte. Bastian sprach sich teils offen für einen „Handelskolonialismus“ aus und ließ es nicht aus, die Bedeutung der wissenschaftlichen Ethnologie für den Welthandel und „kosmopolitisch-internationalen Verkehr“ zu betonen.[12]

Hinzu kam das Privileg, das der Staat dem Museum 1889 „im Interesse der Wissenschaft“[13] zugestand: Es bekam Vorkaufsrechte bei allen Objekten, die mit Reichsmitteln beschafft wurden (darunter fielen auch militärische Aktionen) und entwickelte sich so zum zentralen Sammelpunkt der kolonialen Erwerbungen für ganz Deutschland.[14] Bastian selbst hatte hierfür zuvor mit dem Auswärtigen Amt korrespondiert, um die „ethnologische[n] Originalitäten“ hervorzuheben und zu erbitten, dass „diese rein und ungetrübt gesichert werden, um in den Museen für künftige Studien aufbewahrt zu werden“[15]

Zehn Jahre später stellte von Luschan begeistert fest, dass die Sammlung zehnmal so groß wie die anderer Einrichtungen sei und dass alle Objekte aus den Kolonien zunächst in Besitz des Museums verblieben.[16] Bis zum 1. Weltkrieg sollte allein die Afrika-Sammlung 55.000 Objekte erfassen. Während im offiziellen Museumsführer von 1887 eine eigene koloniale Abteilung angekündigt wurde[18] und auch ein Bundesratsbeschluss das Museum als ein „Ersatz“ für ein Kolonialmuseum vorsah, empfahl Bastian selbst 1899 für die „Kolonialerwerbungen“ aus Platzgründen schließlich ein eigenes Museum – das Übermaß der ankommenden Objekte aus bestimmten Regionen begann sein wissenschaftliches Konzept zu stören.[19] Trotzdem sah Bastian eine „naturgemäße und förderliche Allianz“ von Ethnologie und Kolonialpolitik, er ging sogar so weit, Erstere als einen „kolonialen Unterricht“ zu bezeichnen.[20]

Der massiven Zunahme der Sammlung war der Kreuzberger Prunkbau, der mit seinen vielen Fensterflächen und wandlosen Räumen in seiner Architektur nicht unbedingt den Ansprüchen eines Museums entsprach, nicht gewachsen. Der Generaldirektor der Berliner Museen, Wilhelm von Bode (1845–1929), sprach angesichts der zunehmend ungeordneten Anhäufung gar von der Gefahr eines „Monstrum Universal-Museum“, „unübersehbar“ und „unbrauchbar“.[21] Dagegen sollte ein „Schuppen“ auf der Domäne Dahlem im Südwesten Berlins Abhilfe schaffen. Dieser Standort wurde schließlich, nicht zuletzt auch, da Bode die Notsituation betonte, für einen Neubau in Erwägung gezogen.[22] Der Architekt Bruno Paul (1874–1968) entwarf einen Museumskomplex, der für jeden der vier Abteilungen (Vorderasien/Indien, Ostasien, Afrika/Ozeanien, Amerika) ein eigenes Gebäude vorsah. Nur eines der Gebäude wurde tatsächlich gebaut, bevor der Erste Weltkrieg dem gesamten Vorhaben ein Ende setzte.[23]

Entgegen Adolf Bastians Vision einer rein wissenschaftlichen Sammlungspräsentation wurde die allgemeine Volksbildung zunehmend eine Säule der musealen Arbeit. So setzte sich ab der Wiedereröffnung 1926 der Anspruch der „Schaubarkeit“ durch – in Kreuzberg sollte geschaut werden und in Dahlem studiert. Kritische Stimmen wie etwa die des Kunsttheoretikers Carl Einstein (1885–1940) bemängelten die objektbezogene Vereinzelung und damit auch die entkontextualisierte Ästhetisierung in der Präsentation. Nicht wissenschaftliche Erforschung, sondern letztlich die Konstruktion eines exotisierten „Anderen“ werde geboten.[24]

Mit dem Einzug der Schausammlung ins heutige Humboldt-Forum im wieder aufgebauten Berliner Schloss – das Forum selbst spricht von Rückkehr an den „Ursprung“[25] – wird der weiter bestehende Standort Dahlem erneut zur „peripheren“ Studiensammlung. Es ist unklar, ob die Ausstellung von etwa 20.000 der insgesamt 500.000 Objekte in der Mitte Berlins eine transparente Aufklärung über die Erwerbsgeschichte der Exponate und die Akteur:innen der Aneignung leisten wird, um der Verantwortung des Museums gerecht zu werden. Die potenzielle Diskrepanz zwischen wissenschaftstheoretischen Vorstellungen und der Wissenschaftspraxis, die am Beispiel Adolf Bastians aufgezeigt wurde, gilt es erneut und vielleicht immer wieder kritisch zu beurteilen.[26]

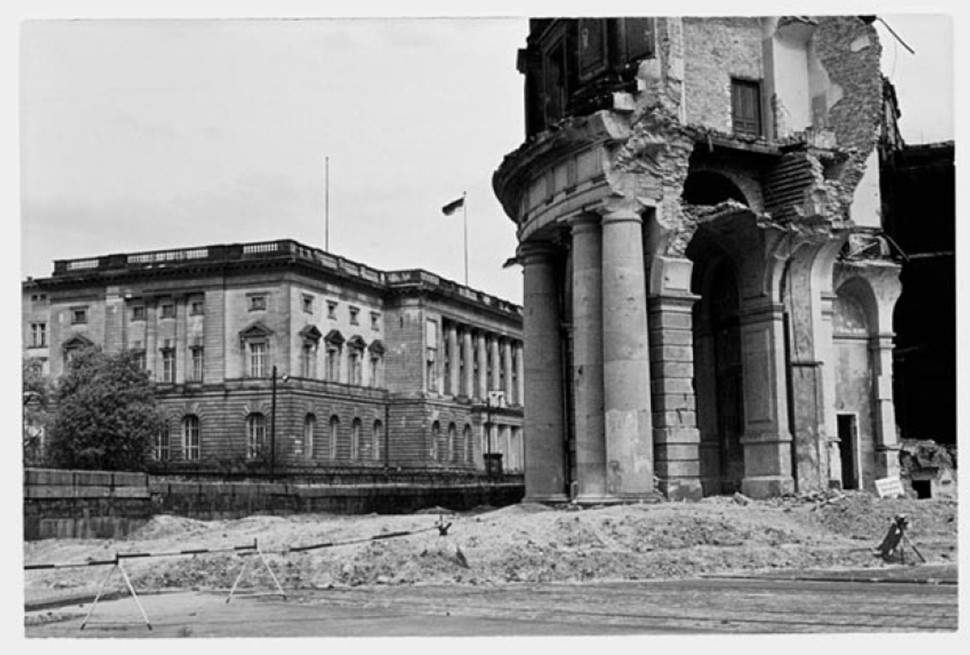

Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Museum in Kreuzberg wurde ab 1961 abgerissen. Heute ist dort eine Brache bzw. ein Parkplatz, nur eine kaum wahrnehmbare, transparente Gedenkstele von 2009 (organisiert durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) weist auf die Geschichte des Ortes hin. Allerdings wird auch dadurch nicht deutlich, dass das Museum eine zentrale Rolle für die koloniale Objektaneignung in ganz Deutschland innehatte, und dass sich diese Sammlungen nach wie vor in Berlin und anderen Orten befinden. Ebenso wenig wird darauf hingewiesen, dass die Akteur:innen, die in diesem Museum wirkten dieser teilweise gewaltvollen Aneignung durch ihre sammlerische Tätigkeit Vorschub geleistet haben. Hier wäre eine klar antikoloniale Intervention notwendig, die diese „Sammelwut“ kritisch einordnet und reflektiert.

Abb. 1: Postkarte „Gruss aus Berlin“ mit der Fassade des Königlichen Völkerkundemuseums, Berlin, o.J., FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

Abb. 2: Ausstellungsvitrine der Abteilung „Afrika“ mit Objekten aus Benin, Berlin, vor 1914, Ethnologisches Museum, SMB

Abb. 3: Lichthof des Museums für Völkerkunde, Berlin, 1906, Ethnologisches Museum, SMB / Maydenbauersches Maßbildarchiv

Abb. 4: Ruine Völkerkunde, 1964, Foto: © Stiftung Stadtmuseum Berlin, Archiv Rolf Goetze

Clemens Wildt

ORT

Königgrätzer Straße 120HEUTE

Stresemannstraße 110, Ecke NiederkirchnerstraßeZitieren des Artikels

Clemens Wildt: Das Königliche Museum für Völkerkunde. In: Kolonialismus begegnen. Dezentrale Perspektiven auf die Berliner Stadtgeschichte. URL: https://kolonialismus-begegnen.de/geschichten/das-koenigliche-museum-fuer-voelkerkunde/ (03.03.2025).

Literatur & Quellen

[1] Penny, H. Glenn, Objects of Culture – Ethnology and ethnographic museums in Imperial Germany. Chapel Hill / London 2002, S. 17f.

[2] Penny, H. Glenn, “Bastian’s Museum. On the Limits of Empiricism and the Transformation of German Ethnology”, in: Penny, H. Glenn / Bunzl, Matti (Hg.), Worldly Provincialism. German Anthropology in the Age of Empire, Ann Arbor 2003, S. 86–126, hier S. 101.

[3]Bunzl, Matti, “Franz Boas and the Humboldtian tradition. From Volksgeist and Nationalcharakter to an anthropological concept of culture”, in: Stocking, George W. (Hg.), Volksgeist as Method and Ethic. Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, Madison / London 1996, S. 17–78, hier S. 48f.; Vgl. Penny, Objects of Culture – Ethnology and ethnographic museums in Imperial Germany, S. 19ff.; Vgl. Penny, Bastian’s Museum. On the Limits of Empiricism and the Transformation of German Ethnology, S. 88ff.

[4] Vgl. Penny, Objects of Culture – Ethnology and ethnographic museums in Imperial Germany, S. 22f.; Weber, Kristin, „Objekte als Spiegel kolonialer Beziehungen. Das Sammeln von Ethnographica zur Zeit der deutschen kolonialen Expansion in Ostafrika (1884-1914)“, in: Seifert, Marc/Egert, Markus/Heerbaart, Fabian (u.a.) (Hg.), Beiträge zur 1. Kölner Afrikawissenschaftlichen Nachwuchstagung, Köln 2007,, S.2f. Online abrufbar unter: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/afrikanistik/kant/data/WK1_kant1.pdf [letzter Zugriff: 07.03.21]; Ivanonv, Paoloa, „Aneignung. Der museale Blick als Spiegel der europäischen Begegnung mit Afrika“, in: Arndt, Susan (Hg.), Afrikabilder. Studien zu Rassismus in Deutschland, Münster 2001, S. 351-371, hier S. 358.

[5] Liss, Julia E., “German culture and German science in the Bildung of Franz Boas”, in: Stocking, George W. (Hg.),Volksgeist as Method and Ethic. Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, Madison / London 1996, S. 155–184, hier S. 165.

[6] Penny, H. Glenn, Im Schatten Humboldts. Eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie, München 2019, S. 121.

[7] Vgl. Ivanonv, Aneignung. Der museale Blick als Spiegel der europäischen Begegnung mit Afrika, S. 354.

[8] Bolz, Peter, „Historischer Überblick“, in: König, Viola (Hg.), Ethnologisches Museum Berlin, München / Berlin / London / New York 2003, S. 13–20.

[9] Essner, Cornelia, „Berliner Völkerkunde-Museum in der Kolonialära“, in: Reichhardt, Hans J. von (Hg.), Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchives Berlin, Berlin 1986, S. 65–94, hier S. 72.

[10] König, Viola, “Adolf Bastian and the sequel. Five Companions and Successors as Collector for Berlin’s Royal Museum of Ethnology”, in: Fischer, Manuela/Bolz, Peter/Kamel, Susanne (Hg.), Adolf Bastian and his universal archive of humanity, Hildesheim 2007, S. 127–139, hier S. 129.

[11] Vgl. Ivanov, Paola, „’…to observe fresh life and save ethnic imprints of it.’ Bastian and Collecting Activities in Africa During the 19th and Early 20th Centuries“ in: Fischer, Manuela/Bolz, Peter/Kamel, Susanne (Hg.), Adolf Bastian and his universal archive of humanity, Hildesheim 2007, S. 238-250, hier S. 239.

[12] Vgl. Essner, Berliner Völkerkunde-Museum in der Kolonialära, S. 69.

[13] Vgl. ebd., S. 72.

[14] Westphal-Hellbusch, Sigrid, „Zur Geschichte des Museums“ in: Krieger, K. / Koch, G. (Hg.), 100 Jahre Museum für Völkerkunde Berlin. Baessler-Archiv – Beiträge zur Völkerkunde, Neue Folge, Band XXI, Berlin 1973, S. 1–99, hier S. 16.

[15] Vgl. Essner, Berliner Völkerkunde-Museum in der Kolonialära, S. 69.

[16] Tunis, Angelika, „I Consider it My Duty to Make Our Museum the Largest and Most Beautiful in the World“, in: Fischer, Manuela / Bolz, Peter / Kamel, Susanne (Hg.), Adolf Bastian and his universal archive of humanity, Hildesheim 2007, S. 166–172, hier S. 169.

[17] Vgl. Ivanov, ’…to observe fresh life and save ethnic imprints of it.’ Bastian and Collecting Activities in Africa During the 19th and Early 20th Centuries, S. 240.

[18] Königliche Museen zu Berlin – Generalverwaltung (Hg.), Führer durch die Sammlungen des Museums für Völkerkunde, Berlin 1887, S. 9.

[19] Vgl. Tunis, I Consider it My Duty to Make Our Museum the Largest and Most Beautiful in the World, S. 169.

[20] Vgl. Essner, Berliner Völkerkunde-Museum in der Kolonialära, S. 67.

[21] Vgl. König, Adolf Bastian and the sequel. Five Companions and Successors as Collector for Berlin’s Royal Museum of Ethnology, S. 128.

[22] Von Bode, Wilhelm, „Denkschrift betreffend Erweiterungs- und Neubauten bei den königlichen Museen Berlin“ (1907), in: Von Bode, Wilhelm, Mein Leben. Berlin: 1930. Hermann Reckendorf GmbH, 2 Bde., 2. Band, S. 239-240, hier S. 239f.

[23] Vgl. Westphal-Hellbusch, Zur Geschichte des Museums, , S. 29f.

[24] Saalmann, Timo, Kunstpolitik der Berliner Museen 1919–159, Berlin 2014, S. 77f.

[25] Vgl. Bolz, Historischer Überblick, S. 20.

[26] Vgl. Essner, Berliner Völkerkunde-Museum in der Kolonialära, S. 92f.

Tags