Die Transvaal-Ausstellung am Kurfürstendamm (1897)

Eine „Märchenstadt aus dem fernen Südafrika“, schwärmte ein Berliner Journalist im September 1897 über die Industrie- und »Völkerschau« Transvaal am Kurfürstendamm.[1] Und eine Märchenstadt war es in der Tat. Denn was dort gezeigt wurde, hatte wenig zu tun mit der Realität der kolonialen Goldindustrie, die Ende des 19. Jahrhunderts in Südafrika entstand und das Land bis heute prägt.

Es ist nichts übrig geblieben von dem Ausstellungsgelände, das eine „Gesellschaft hiesiger Finanzleute“[2] Anfang 1897 „in erstaunlich kurzer Zeit […] auf der Sandwüste am Kurfürstendamm“ errichten ließ.[3] Regelmäßig sollten hier sogenannte »Völkerschauen« stattfinden. Den Auftakt machte im Sommer desselben Jahres die Ausstellung Transvaal.[4]

Wer in dieser Zeit vom Transvaal sprach, meinte damit die bis 1902 existierende Südafrikanische Republik. Diesen siedlerkolonialen Staat hatten Mitte des 19. Jahrhunderts niederländisch-stämmige Buren im Zuge ihrer Landnahme jenseits des Flusses Vaal gegründet. Den Berliner*innen war der Transvaal ein Begriff – denn Ende der 1890er Jahre stand er regelmäßig in den Schlagzeilen.[5]

Etwa zehn Jahre zuvor, im Jahr 1886, war am Witwatersrand, einem Höhenzug im Transvaal, ein riesiges Goldvorkommen entdeckt worden. Vorangetrieben von internationalen Investoren begann ein rapider Industrialisierungs- und Siedlungsprozess. Zum Zeitpunkt der Berliner Ausstellung kam der Großteil der weltweiten Goldexporte aus dem Transvaal. Rund 75 Mio. Pfund an ausländischem Kapital wurden hier bis 1899 investiert.[6] Unweit der Goldfelder am Witwatersrand entstand mit Johannesburg in kürzester Zeit eine neue Großstadt.

Die boomende Goldindustrie verschärfte imperiale Konflikte in der Region. Während die Buren im Laufe des 19. Jahrhunderts afrikanische Gesellschaften gewaltsam weiter verdrängten, gerieten sie in Folge der Goldfunde zunehmend in Konflikt mit den hegemonialen Ansprüchen Großbritanniens. Auch deutsche Akteure trugen zur Konfliktdynamik bei. Die bereits beträchtliche deutsche Wirtschaftspräsenz im Transvaal war in den Jahren vor der Berliner Ausstellung weiter gewachsen.[7]

Johannesburg in Charlottenburg

Wo heute die Geschäftshäuser Kurfürstendamm 32 bis 36 stehen, befand sich der Haupteingang zur Ausstellung.[8] Wer hier durch das opulente Eingangsportal (Abb. 1) trat, fand sich in einer Fantasieversion des kolonialen Südafrika wieder.

Nachbildungen bekannter Gebäude dienten als Kulisse für den Konsum des Berliner Bürgertums. Ein Blick in den Officiellen Führer durch die Transvaal-Ausstellung (Abb. 2) zeigt die Fülle an Angeboten: Champagner-Buffet in einer künstlichen „Straße von Johannesburg“, Bierausschank in einer Nachbildung des Wohnhauses von Cecil Rhodes und Kartoffelpuffer im „Goldgräber-Viertel“.[9] Letztere, angeboten von der Firma W. Spiesecke, wurden damit beworben, bereits von der Treptower Gewerbe- und Kolonialausstellung aus dem Vorjahr „rühmlichst bekannt“ zu sein.[10]

Die Welt- und Kolonialausstellungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren Teil der großstädtischen Unterhaltungsindustrie: lokale Gastronomie- und Handwerksbetriebe verdienten an ihrem Betrieb. Doch die Ausstellungen hatten auch zum Ziel, die wirtschaftliche Präsenz in kolonisierten Gebieten zu stärken und die Akzeptanz kolonialer Herrschaft zu fördern.[11] Dies geschah auch auf der Transvaal-Ausstellung – durch die Vorführung von Industrietechnik auf der einen, die Vorführung von Menschen in sogenannten »Völkerschauen« auf der anderen Seite.

Was am Kurfürstendamm zu sehen war

Der industrielle Teil der Ausstellung fokussierte auf den Goldbergbau am Witwatersrand: „[D]iese Goldlager, sowie den Betrieb in denselben möglichst treu zu veranschaulichen, ist die besondere Aufgabe unserer Ausstellung“, schrieben die Veranstalter in einer begleitenden Publikation.[12]

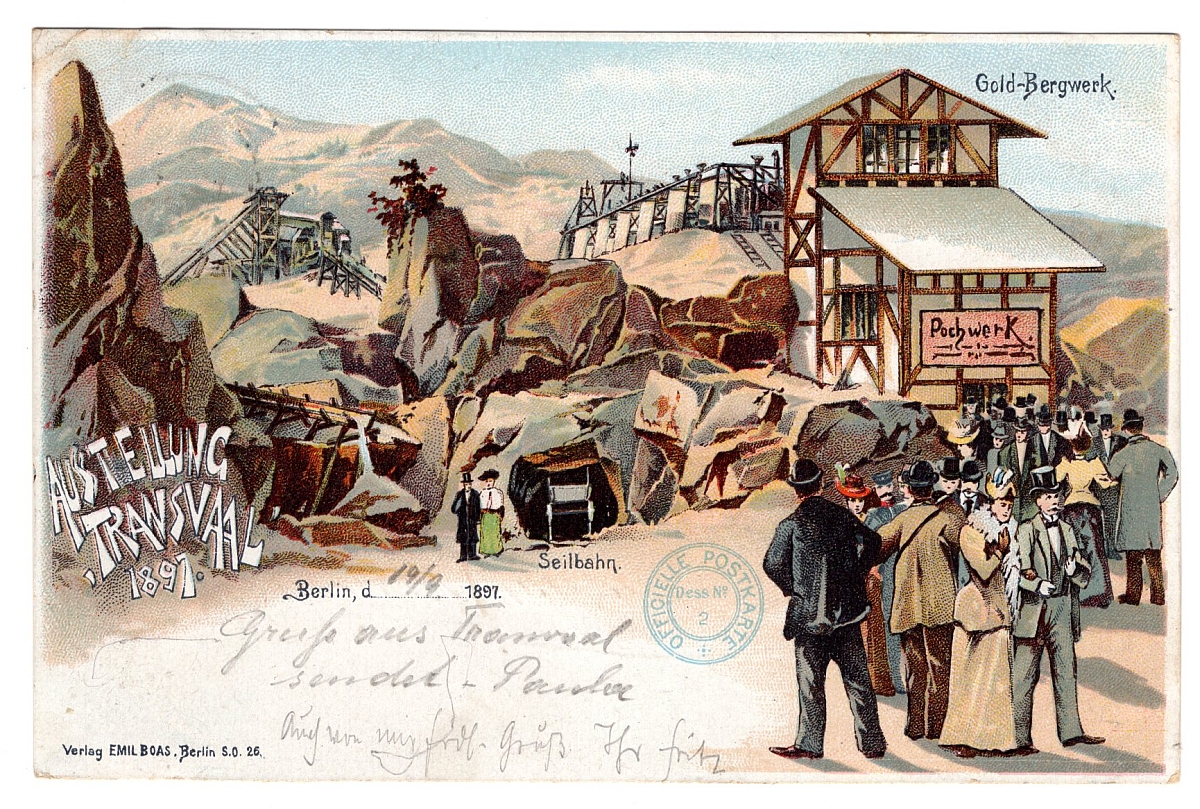

Nahe des Haupteingangs hatten sie ein Bergwerk mitsamt Felsenkulisse errichten lassen, das angeblich „den Originalen bei Johannesburg möglichst treu nachgebildet“ war.[13] Hier wurden Maschinen vorgeführt, die im Goldbergbau eine Rolle spielten. Das Unterhaltungselement fehlte auch hier nicht. Noch heute finden sich in vielen Vergnügungsparks sogenannte Minenachterbahnen, deren Storylines die amerikanischen gold rushes romantisieren. Auf der Transvaal-Ausstellung konnten die Besucher*innen in einer von der Firma Fried. Krupp gestellten „kleine[n] Minenbahn“ durch das nachgebaute Bergwerk fahren – zeitgleich mit dem echten Goldrausch in Südafrika (Abb. 3).[14]

Europäisches Überlegenheitsdenken setzten die Ausstellungsmacher räumlich in Szene: Gegenüber dem Bergwerk, das die Modernität des deutschen Maschinenbaus demonstrieren sollte, ließen sie ein künstliches, absichtlich einfach gehaltenes »Eingeborenendorf« errichten. Hier führten Afrikaner*innen Tänze und vermeintliche Szenen aus dem Dorfleben auf.[15]

Die für dieses Schauspiel engagierten Menschen gehörten vermutlich zu den 65 Lobedu aus dem Nordtransvaal, die der Missionar Fritz Reuter von der Berliner Missionsgesellschaft auf Wunsch der Ausstellungsmacher nach Berlin gebracht hatte. Die Umstände, unter denen Menschen aus kolonisierten Gebieten an »Völkerschauen« teilnahmen, konnten sehr unterschiedliche sein. Die in der Transvaal-Ausstellung auftretenden Menschen handelten wohl aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus.[16] In Berlin war es ihre Aufgabe, die rassistischen Vorstellungen, die Europäer*innen sich von afrikanischen Gesellschaften machten, szenisch darzustellen.

Wie für Kolonialausstellungen typisch, kontrastierten die Ausstellungsmacher stereotype und abwertende Darstellungen afrikanischer Gesellschaften in der »Völkerschau« bewusst mit der Vorführung europäischer Technologie. Hiermit wurde ein vermeintlicher Gegensatz von »Zivilisation« und »Wildheit« konstruiert, der einen europäischen Herrschaftsanspruch begründen sollte.[17]

Die Transvaal-Ausstellung zeichnete ein verklärendes, gewaltfreies Bild von kolonialer Herrschaft und Arbeit als europäische »Zivilisierungsmission«. Die Ausstellungsmacher präsentierten dafür die afrikanischen »Völkerschau«-Teilnehmer*innen bewusst in zwei Gruppen. Auf der einen Seite eine „heidnische“ Gruppe, vermeintlich frei vom Einfluss der Kolonisatoren: sie wurden als „Nichtstuer und Faulenzer“ dargestellt, „die sich lediglich zum Tanzen bewegten“.[18] Die andere, „christianisierte“ Gruppe inszenierten sie dagegen als fleißige Missionsschüler*innen, die christliche Lieder und Handwerke vorführten. Jegliche afrikanische „Produktivität“ oder Kulturleistung wurde als das Ergebnis des »zivilisierenden« Einflusses weißer Menschen dargestellt – und damit afrikanischen Gesellschaften abgesprochen. Koloniale Dominierung als angebliche »Zivilisierungsmission« war der ideologische Kern des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts und motivierte und rechtfertigte zahlreiche, oft gewaltsame Eingriffe in lokale Kulturen und Wirtschaften.[19]

Dass die Vorstellung einer »Zivilisierungsmission« den Kolonialismus in breiten Bevölkerungskreisen anschlussfähig machte, zeigt auch eine Ausstellungsrezension. So schrieb ein Journalist der Wochenzeitung Der Bär nach der Betrachtung der Ausstellung, dass Afrikaner*innen sich angeblich dem „monatelangen Nichtsthun […] ohnehin gern, wie die Kinder, hingeben“. Die Aufgabe der Mission sei daher „[i]hre Erziehung, die mit der Gewöhnung an Arbeit beginnen muß“.[20]

Damit wiederholte der Rezensent eine im deutschen Kolonialdiskurs verbreitete Behauptung: Kolonialpresse, Missionen und Unternehmer sprachen häufig von der vermeintlichen Notwendigkeit einer „Erziehung zur Arbeit“.[21] Das Unterstellen von Faulheit hatte dabei gewaltsame Implikationen, denn es diente der Rechtfertigung von Zwangsmaßnahmen im kolonialen Kapitalismus. Kolonialstaaten und Unternehmen bemühten die Rhetorik von Faulheit und den Euphemismus der „Erziehung“ regelmäßig, wenn sie Zwangsproletarisierung, gewaltsame Disziplinierung und rassistische Ungleichbehandlung in der Arbeitsorganisation forderten und umsetzten.[22] Koloniale Arbeitswelten, insbesondere auf Plantagen und im Bergbau, hatten mit den pittoresken Handwerksarbeiten, die auf der Ausstellung zu sehen waren, nichts zu tun.

Was nicht zu sehen war: Die reale Goldindustrie am Witwatersrand

In einem Punkt war die Darstellung am Kurfürstendamm zutreffend: Neuartige Maschinen und metallurgische Prozesse waren zentral für den Goldabbau am Witwatersrand, der von Beginn an hochindustrialisiert war. Das Goldvorkommen war zwar riesig, die Konzentration des Edelmetalls im Gestein jedoch gering. Gewinnbringend abgebaut werden konnte es nur in tiefen Gruben, mithilfe von Maschinen und chemischen Prozessen. Da hierzu große Mengen an Kapital nötig waren, wurde die Industrie von Finanzkonsortien und großen Minen-Gruppen bestimmt, deren Direktoren als Randlords bekannt waren.[23]

Ein Großteil des Kapitals kam aus England, doch auch deutsche Banken investierten in die Minen rund um Johannesburg, darunter die Deutsche Bank unter Georg von Siemens. Sie betrieb Finanzierungsgeschäfte, investierte in Minenbetriebe und eine Anstalt zur Golderzaufbereitung, die auch im Programmheft zur Transvaal-Ausstellung erwähnt ist.[24]

Auch die in den Minen genutzten Maschinen stammten oftmals von deutschen Firmen. Der Geologe Karl Schmeisser, der als deutscher Transvaal-Experte galt, warb bei deutschen Maschinenbauern dafür, den Briten und Amerikanern auf diesem Gebiet Konkurrenz zu machen. Mit Erfolg: In den Jahren vor der Ausstellung stieg der Export schwerer Maschinen aus dem Deutschen Reich in den Transvaal um mehr als das Zehnfache. Die Firma Fried. Krupp, eines der größten deutschen Schwerindustrie-Unternehmen, lieferte nicht nur die kleine Minenbahn an die Ausstellung am Ku‘damm, sondern betrieb auch eine Filiale in Johannesburg.[25]

Die Berliner Elektronikfirma Siemens & Halske war Teil einer der ersten multinationalen Konzerne Europas und größte Stromlieferantin der Bergbauregion am Witwatersrand. Im Jahr 1894 erhielt die Firma die Konzession zur Elektrifizierung Johannesburgs und der umliegenden Minen. Wie Krupp hatte auch Siemens seit Mitte der 1890er Jahre eine Präsenz in Johannesburg.[26]

Einzelne Deutsche waren zudem als Lobbyisten und Inhaber öffentlicher Ämter an der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen der Goldproduktion im Transvaal beteiligt.[27]

Anders als die Darstellung am Kurfürstendamm suggerierte, waren die Bergwerke Transvaals jedoch keine reine Maschinenwelt. Unzählige Arbeitskräfte wurden benötigt, um sie zu bewirtschaften. Den Großteil der Schwerstarbeit leisteten gering entlohnte Schwarze Minenarbeiter.[28] Über ihre Lohnarbeit waren lokale Gesellschaften in die globalisierte transvaal‘sche Goldindustrie integriert, deren Profite an die weißen Eliten des kolonialen Südafrika und in die Industriezentren des Nordens flossen.

Zu Beginn des Booms im Transvaal besetzten Afrikaner*innen noch eigene Nischen in der sich rasch transformierenden Wirtschaft. Sie erkannten Bedarfe der neuen Industrie und wurden unternehmerisch tätig. So organisierten sich etwa einige Zulu in der Wäscher-Zunft AmaWasha und die Mfengu als Transportdienstleister.[29]

Doch selbstbestimmte wirtschaftliche Tätigkeit im Goldsektor wurde zunehmend schwierig. Die Minenbetreiber sahen, wie auch die burischen Landwirte, in Schwarzen Afrikaner*innen nicht mehr als eine Verfügungsmasse ungelernter Arbeitskräfte, die sie sich möglichst billig und kontrollierbar wünschten.[30] Die fortschreitende Landnahme durch die Buren erhöhte den Proletarisierungsdruck – dennoch waren Afrikaner*innen nur in Notlagen zur gefährlichen Arbeit in den Minen bereit. Die Goldindustrie und die Transvaal-Regierung waren deshalb jahrzehntelang damit beschäftigt, die Druckmittel auszufeilen, mit denen sie Schwarze Arbeitskräfte rekrutierten und kontrollierten.[31]

Im Jahr 1899 arbeiteten etwa 100.000 Schwarze Minenarbeiter am Witwatersrand, vornehmlich unter Tage. Rekrutiert wurden sie zunächst von privaten Agenturen, die auch auf Zwang zurückgriffen. Die Männer stammten aus dem ganzen südlichen Afrika, viele aus der portugiesischen Kolonie Mosambik. Sie kamen ohne ihre Familien in den Transvaal, wo sie unter widrigsten Bedingungen wohnten und arbeiteten.[32]

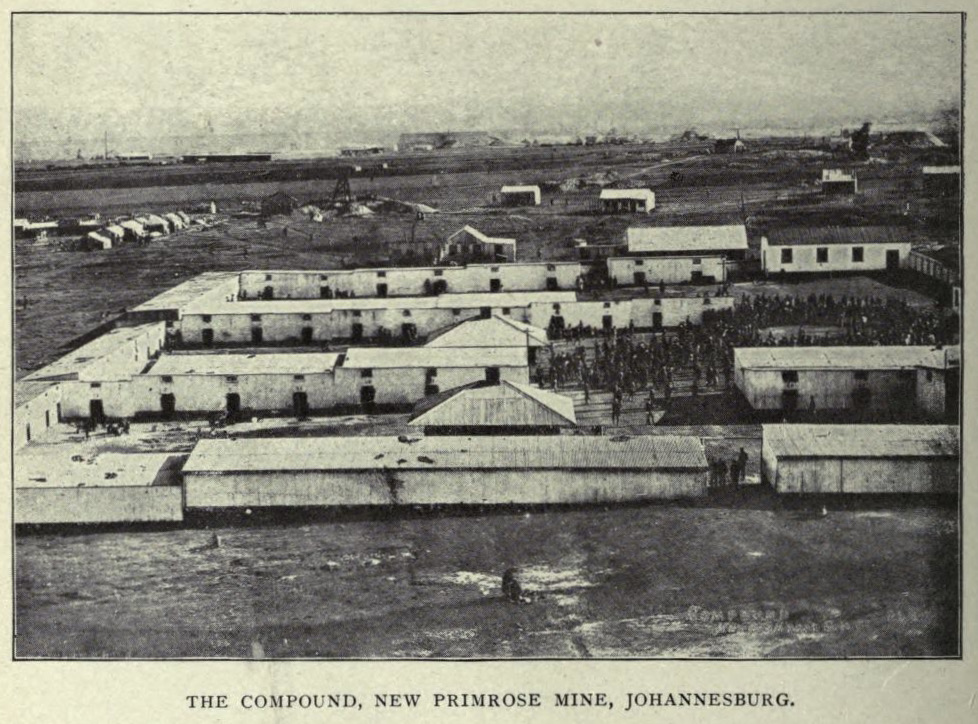

Vom sozialen und kulturellen Leben in Johannesburg waren die Arbeitsmigranten segregiert. Während der meist einjährigen Laufzeit ihres Vertrages lebten sie in Massenunterkünften (compounds) auf dem Minengelände (Abb. 5). Diese waren militärähnlich organisiert; das Leben der Arbeiter wurde von einer Schwarzen compound police streng überwacht.[33]

Außenstehende Zeitgenossen beschrieben die medizinische Versorgung der Schwarzen Minenarbeiter in den compounds als desaströs. Viele erkrankten und starben an Infektionen nach Arbeitsunfällen und Lungenentzündungen, die bei besserer Versorgung milder verlaufen wären. Die Wohnbedingungen sowie die mangelhaften, hauptsächlich aus Maisbrei bestehenden Mahlzeiten verschärften die Situation.[34]

In ihren Betrieben etablierten die Minenbesitzer und -manager eine rassistische Arbeitshierarchie. In den Stollen hämmerten Schwarze Minenarbeiter Löcher für das Dynamit, mit dem das Gestein später gesprengt wurde. Dabei standen sie stets unter der Aufsicht und Kontrolle weißer Vorarbeiter.[35] Schikanen und Übergriffe durch Vorarbeiter und compound police gehörten zum Alltag Schwarzer Arbeiter.[36]

Auch die Lohnungleichheit war enorm. Die weißen Facharbeiter wurden in Europa und den USA mit der Aussicht auf hohe Löhne angeworben. Einem Bericht zufolge verdienten sie Anfang der 1890er Jahre 16-18 Shilling am Tag, die Schwarzen Arbeiter dagegen nur 2-3 Shilling. Um weitere Lohnkosten bei den Schwarzen Arbeitern zu sparen, berechneten viele Minenbetreiber ihnen das anstrengende Wegschaufeln des gesprengten Gesteins nicht als Arbeitszeit.[37]

Die privilegierte Stellung der weißen Vorarbeiter war hierzulande kein Geheimnis. „[D]ie verantwortlichen Stellungen sind durch Weisse besetzt und werden überreichlich bezahlt“, war auch im Programmheft zur Transvaal-Ausstellung zu lesen.[38]

Staat und Minensektor kooperierten bei der Verfestigung der rassistischen Arbeitshierarchie. Ab 1893 wurden im Transvaal sogenannte colour-bar-Gesetze eingeführt. Diese verfestigten die bestehende soziale Praxis, aufsichtsführende Tätigkeiten in den Minen und auch den Facharbeiterstatus ausschließlich weißen Angestellten vorzubehalten.[39]

In den Diskussionen um die ersten colour-bar-Gesetze wurde deutlich, dass die bestehenden Lohnunterschiede nicht auf Fertigkeiten basierten, sondern rassistische Ungleichbehandlung darstellten. Einige Arbeitgeber sprachen sich nämlich gegen eine colour bar aus. Sie wollten Afrikaner in Facharbeiterpositionen anstellen – um diese dann geringer zu entlohnen. Hiermit räumten sie selbst ein, dass Schwarze Arbeiter die für Weiße „reservierten“ Aufgaben ausführen konnten und in einigen Fällen auch faktisch ausführten. Mit der gesetzlichen colour bar und den kurzen Vertragsdauern wurden Schwarzen Arbeitern Aufstiegschancen jedoch systematisch verwehrt.[40]

Der niedrige Lohn Schwarzer Minenarbeiter wurde nicht nur durch das Verwehren des Facharbeiterstatus, sondern auch durch offene Repression durchgesetzt. Die compound police sollte Streiks und sogenannte „Desertionen“ unterbinden. Als „Desertion“ bezeichnete die Minenbranche das unerlaubte Verlassen des Arbeitsplatzes.

Da es für Schwarze Minenarbeiter keine Möglichkeit gab, (etwa in Gewerkschaften) mit Arbeitgebern zu verhandeln, war „Desertion“ oft die einzige Möglichkeit, Widerstand zu leisten und gegebenenfalls bessere Konditionen zu erwirken. Dass die Minen ständig miteinander um Arbeitskräfte konkurrierten, versuchten Schwarze Arbeiter als Handlungsspielraum für sich zu nutzen. Von konkurrierenden Minen ließen sie sich mit – meist leeren – Versprechen auf bessere Gehälter und Konditionen abwerben.[41]

Zunehmend empfanden die Minenunternehmen ihre eigene Praxis des Abwerbens jedoch als dysfunktional und taten sich zusammen, um gemeinsam niedrige Löhne zu erwirken und Arbeitskräfte zu kontrollieren. Auf ihre Lobbyarbeit hin verabschiedete die Transvaal-Regierung 1895 ein Gesetz, das Schwarze Arbeiter verpflichtete, stets eine Passmarke mit sich zu tragen, damit „Deserteure“ identifiziert und strafrechtlich verfolgt werden konnten. Nachdem sie so das Wechseln und Verlassen des Arbeitsortes zu unterbinden versuchten, beschlossen die Minen 1896 kollektiv, den Lohn Schwarzer Arbeiter um 30% zu senken.[42]

Diese Arbeitsorganisation und Arbeiterkontrolle wies bereits zentrale Merkmale des späteren Apartheid-Systems auf. Das Migrationssystem, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Passgesetze und die Verwehrung sozialen Aufstiegs durch eine colour bar würden das Leben Schwarzer Südafrikaner*innen bis zum Ende der Apartheid prägen.[43] Auf der Transvaal-Ausstellung war diese soziale Realität der frühen südafrikanischen Goldindustrie jedoch nicht sichtbar.

Lokaler Kartoffelpuffer, globaler Goldrausch

Die Kulissenstadt am Kurfürstendamm war ein artifizieller Ort großstädtischer Unterhaltung und verwies gleichzeitig auf einen realen Ort: die Goldregion des Transvaal. Im Wedding zeugt noch heute eine Transvaalstraße von den deutschen Verflechtungen mit diesem kolonialen Schauplatz. Am Ku’damm fehlt jede Spur der Ausstellung im Stadtbild.

Als Teil einer Kolonialgeschichte Berlins verdeutlicht die Transvaal-Ausstellung: Kolonialismus um 1900 fand in einer globalisierten Welt statt. Deutsche traten nicht nur in deutschen Kolonien, sondern der gesamten kolonialen Welt als Akteur*innen auf.

Ein Großteil der deutschen Investitionen in Afrika an der Wende zum 20. Jahrhundert wurde in Kolonien anderer europäischer Mächte wie etwa dem Transvaal getätigt.[44] Die transvaal‘sche Goldindustrie und ihre Ausbeutungspraktiken waren das Ergebnis trans-imperialer Konflikte, Kollaborationen und Transfers mit deutscher Beteiligung. Die Finanzierung, Maschinentechnik und das Personal vieler Minengesellschaften waren multinationalen Ursprungs. Die rassistische Arbeitsorganisation in den Minen und die Kontrolltechniken, die diese aufrecht erhielten, wanderten von einem kolonialen Schauplatz zum nächsten.[45]

Britische, deutsche, amerikanische und burische Akteure konkurrierten miteinander um Vorteile in Wirtschaft und Politik des Transvaal, doch sie alle schufen und befürworteten eine rassistische Sozial- und Wirtschaftsordnung.

Auch die rassistischen Diskurse über Afrikaner*innen fanden in mehreren, miteinander verbundenen westlichen Öffentlichkeiten statt. Von amerikanischen Minenmanagern in Südafrika über Karl Schmeisser, der an der Bergakademie Charlottenburg lehrte, bis zur »Völkerschau« der Transvaal-Ausstellung: der Diskurs um die „Erziehung zur Arbeit“, die diffamierende Darstellung von Afrikaner*innen und die Verklärung weißer Vorherrschaft – sie alle trugen zur Legitimierung der sozialen Verhältnisse in den Kolonien bei.[46]

Abb. 1: Haupteingang der Transvaal-Ausstellung, Berlin, 1897, Ansichtskarte, Museum Charlottenburg-Wilmersdorf

Abb. 2: Officieller Führer durch die Transvaal-Ausstellung am Kurfürstendamm und Stadtbahnhof Savigny-Platz, Berlin, 1897, Programmheft, Museum Charlottenburg-Wilmersdorf

Abb. 3: Goldbergwerk mit Minenbahn auf der Transvaal-Ausstellung, Berlin, 1897, Ansichtskarte, Museum Charlottenburg-Wilmersdorf

Abb. 4: Minen-Maschinerie der Firma Fried. Krupp, 1900, Anzeige in: M. Eissler: The Metallurgy of Gold, 5. Aufl., London/New York 1900, S. Iii. University of California/archive.org/Google Books

Abb. 5: Unterkünfte für afrikanische Minenarbeiter, New Primrose Gold Mine, Johannesburg, um 1900, Fotografie reproduziert in: John Ormond Neville: Boer and Britisher in South Africa, Chicago 1900, S. 415, University of Toronto/archive.org

Maren Fußwinkel

ORT

zwischen Kurfürstendamm und Stadtbahnhof SavignyplatzHEUTE

zwischen Kurfürstendamm, Knesebeck-, Uhland- und KantstraßeZitieren des Artikels

Maren Fußwinkel: Die Transvaal-Ausstellung am Kurfürstendamm (1897). In: Kolonialismus begegnen. Dezentrale Perspektiven auf die Berliner Stadtgeschichte. URL: https://kolonialismus-begegnen.de/geschichten/die-transvaal-ausstellung-am-kurfuerstendamm-1897/ (04.11.2022).

Literatur & Quellen

[1]Die Transvaal-Ausstellung in Berlin. In: Der Bär. Illustrierte Wochenschrift für vaterländische Geschichte. 04.09.1897. S. 426-427. Hier: S. 426.

[2]Officieller Führer durch die Transvaal-Ausstellung am Kurfürstendamm und Stadtbahnhof Savigny-Platz. Berlin: 1897. Weylandt & Bauchwitz. S. 1. Online verfügbar: https://www.digi-hub.de/viewer/image/BV042897070/3/ (Zugriff: 08.10.2021). Die Firma trug den Namen „Ausstellung am Kurfürstendamm GmbH“ – die Gesellschafter sind bisher nicht bekannt. Die öffentlichen Gesichter der Unternehmung waren der Archäologe Max Ohnefalsch-Richter und der »Völkerschau«-Unternehmer Willy Möller. Vgl. ebd.: S. 21.

[3]Der Bär 1897: S. 426.

[4]Ob weitere folgten, ist bisher nicht bekannt.

[5]Vgl. Bender, Steffen: Der Burenkrieg und die deutschsprachige Presse. Wahrnehmung und Deutung zwischen Bureneuphorie und Anglophobie, 1899 – 1902. Paderborn/München (u.a.): 2009. Ferdinand Schöningh. S. 29.

[6]Vgl. Tuffnell, Stephen: Engineering Inter-Imperialism: American Miners and the Transformation of Global Mining, 1871–1910. In: Journal of Global History 10.1 (2015). S. 53–76. Hier: S. 56; Belich, James: Replenishing the Earth. The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-world, 1783 – 1939. Oxford: 2009. Oxford University Press. S. 380.

[7]Vgl. Rosenbach, Harald: Das Deutsche Reich, Großbritannien und der Transvaal (1896 – 1902). Anfänge deutsch-britischer Entfremdung. Göttingen: 1993. Vandenhoeck & Ruprecht. S. 26-37.

[8]Vgl. Jochens, Birgit/Miltenberger, Sonja/Museum Charlottenburg-Wilmersdorf (Hg.): Von Haus zu Haus am Kurfürstendamm. Geschichte und Geschichten über Berlins ersten Boulevard. Berlin: 2011. Textpunkt-Verlag. S. 44; Der Bär 1897: S. 426.

[9]Vgl. Officieller Führer 1897: S. 6; 8; 31.

[10]Ebd.: S. 8.

[11]Vgl. Möhring, Maren: Kulinarische Reisen vor Ort. Frühe Erlebnisgastronomie auf Kolonial- und Weltausstellungen. In: Historische Anthropologie 25.1. 2017. S. 49–74. Hier: S. 50ff.

[12]Transvaal, die grosse ethnographisch-anthropologische Ausstellung am „Kurfürstendamm“ resp. an der Stadtbahnstation „Savigny-Platz“, 1897. S. 2.

[13]Ebd.

[14]Officieller Führer 1897: S. 23.

[15]Vgl. Van der Heyden, Ulrich: Die Kolonial- und die Transvaal-Ausstellung 1896/97. In: Ders./Zeller, Joachim (Hg.): Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche. Berlin: 2002. Berlin-Ed. S. 135–142. Hier: S. 139.

[16]Vgl. Van der Heyden 2002: S. 138. Dagegen reisten z.B. zur Treptower Kolonialausstellung Angehörige kamerunischer Eliten auch, um diplomatische Ziele zu verfolgen.

[17]Vgl. Roman, Ines: Exotische Welten – Die Inszenierung Ägyptens in der Sonderausstellung „Kairo“ der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1896. Magisterarbeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Heidelberg: 2010. Propylaeum. S. 26; Van der Heyden 2002: S. 135.

[18]Ebd.: S. 139.

[19]Vgl. Conrad, Sebastian: Deutsche Kolonialgeschichte. 3. Auflage. München: 2016. C. H. Beck. S. 70f.

[20]Die Transvaal-Ausstellung in Berlin. Schluß. In: Der Bär. Illustrierte Wochenschrift für vaterländische Geschichte. 11.9.1897. S. 439. Vgl. Conrad 2016: S. 70.

[21]Vgl. Conrad, Sebastian: Globalisation and the Nation in Imperial Germany. Cambrige: 2010. Cambridge University Press. S. 77-91.

[22]Vgl. ebd. Arbeiter*innen für koloniale Plantagen und Industrien zu mobilisieren, war ein ständiges Problem, weil sich die lokale Bevölkerung widersetzte. Um ihre Proletarisierung voranzutreiben, wurden eine Reihe von direkten und indirekten Zwangsmaßnahmen diskutiert und angewendet: von der Tolerierung bestehender Versklavungsökonomien über die Bedrohung und Bestechung lokaler Machthaber bis zu einer hohen Besteuerung, die Menschen dazu zwang, Lohnarbeit nachzugehen. All dies sowie die gewaltsame Disziplinierung von Arbeiter*innen wurde unter dem Euphemismus „Erziehung zur Arbeit“ diskutiert.

[23]Vgl. Belich 2009: S. 379; Katz, Elaine N.: Revisiting the Origins of the Industrial Colour Bar in the Witwatersrand Gold Mining Industry, 1891-1899. In: Journal of Southern African Studies 25.1 (1999). S. 73-97. Hier: S. 77.

[24]Vgl. Rosenbach 1993: S. 40ff. An dieser Rand Central Ore Reduction Co. Ltd. war auch Siemens & Halske beteiligt. Vgl. Officieller Führer 1897: S. 21.

[25]Zur Frage, ob deutsche oder amerikanische Maschinen den transvaal‘schen Markt dominierten, gibt es widersprüchliche Aussagen. Vgl. Tuffnell 2015: S. 61; Van Helten, J. J.: German Capital, the Netherlands Railway Company and the Political Economy of the Transvaal 1886-1900. In: The Journal of African History 19.3 (1978). S. 369–90. Hier: S. 375f. Schmeisser reiste 1893 im Auftrag des preußischen Handelsministers in den Transvaal, vgl. Rosenbach 1993: S. 39. Vgl. auch die zeitgenössischen Darstellungen Schmeisser, Karl: Der Goldbergbau in der südafrikanischen Republik Transvaal und seine Bedeutung für die deutsche Maschinenindustrie. In: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 21.02.1894. S. 449 sowie Deutschlands Beziehungen zu Transvaal. In: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. 1896. Erstes Vierteljahr. S. 305-310. Hier: S. 307.

[26]Vgl. Hebestreit, Franz: Goldrausch in Südafrika. Siemens bringt Strom in Städte und Minen. Online verfügbar: https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/konzern/geschichte/stories/goldrausch-in-suedafrika.html (Zugriff: 07.10.2021).

[27]Vgl. Katz 1999: S. 76.

[28]Vgl. Belich 2009: S. 382.

[29]Vgl. Davie, Lucille: AmaWasha – Jozi‘s first black businessmen. In: The Heritage Portal. Online verfügbar: http://www.theheritageportal.co.za/article/amawasha-jozis-first-black-businessmen (Zugriff: 5.10. 2021); Belich 2009: S. 384.

[30]Vgl. Katz 1999: S. 77; Belich 2009: S. 382.

[31]Vgl. Jeeves, Alan H.: Migrant Labour in South Africa‘s Mining Economy. The Struggle for the Gold Mines‘ Labour Supply 1890-1920. Kingston/Montreal: 1985. McGill-Queen‘s University Press. S. 4.

[32]Die Rekrutierung war ein eigener, lukrativer Wirtschaftszweig: Die Minenbetreiber zahlten den Agenten hohe Gebühren für die von ihnen massenweise benötigten Arbeiter. Vgl. Jeeves 1985: S. 19ff.; 44ff.

[33]Für diese Polizeiaufgaben wurden Zulu angeworben. Vgl. Jeeves 1985: S. 22; 27.

[34]Vgl. ebd.: S. 22-27.

[35]Vgl. Katz 1999: S. 77.

[36]Vgl. Jeeves 1985: S. 27.

[37]Vgl. Schmeisser 1894: S. 425; Jeeves 1985: S. 23; Katz 1999: S 77.

[38]Officieller Führer 1897: S. 21.

[39] Vgl. Katz 1999: S. 84ff.; 91. Lediglich die ersten colour bar Gesetze verwendeten eine Sprache, die explizit „persons of colour“ von bestimmten Tätigkeiten ausschloss. Obwohl spätere Versionen eine race-neutrale Sprache im Gesetzestext verwendeten, dienten sie in ihrer konkreten Anwendung der Errichtung einer colour bar, d.h. eines exklusiven Zugangs zu Facharbeiter- und Führungspositionen für weiße Südafrikaner.

[40]Vgl. ebd.: S. 87; 95ff.

[41]Vgl. Jeeves 1985: S. 22; 27; 43.

[42]Vgl. ebd: S. 42ff.

[43]Vgl. ebd.: S. 3; Katz 1999: S. 95.

[44]Vgl. Blackbourn, David: History of Germany 1780-1918. The Long Nineteenth Century, Malden (u.a.): 2003 (Second Edition). Blackwell Publishing. S. 253.

[45]Vgl. Schaper, Ulrike: Deutsche Kolonialgeschichte postkolonial schreiben: Was heißt das? In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte 40-42: Deutsche Kolonialgeschichte. Bonn: 2019, S. 11–16. Hier: S. 11-14.; Tuffnell 2015: S. 53ff.

[46]Vgl. Katz 1999: S. 82; Karl Adolf Schmeißer. In: Catalogus Professorum. Professorinnen & Professoren der TU Berlin und Ihrer Vorgänger. Online verfügbar: https://cp.tu-berlin.de/person/1799 (Zugriff 11.10.2021).

Tags