August zu Eulenburg und die preußische „Ostasien-Expedition“

Eine ganze Reihe von Gräbern, Straßennamen und Monumenten verweist in Kreuzberg auf die Geschichte des nicht mehr existierenden Staates Preußen. Dass in Preußen auch schon vor der Bildung des Deutschen Reiches über koloniale Eroberungen räsoniert wurde und die preußische Marine „Expeditionen“ unternahm, um Handelsverträge zu erzwingen und Stützpunkte zu gründen, ist heute nur wenig bekannt. In Kreuzberg allerdings existiert ein regelrechtes Ensemble der Erinnerung an dieses Kapitel preußischer Geschichte, das aus zwei zentralen Straßen im ehemaligen Postzustellbezirk Südost 36, der Adalbert- und der Admiralstraße besteht, sowie aus einer Grabstätte auf dem Friedhof I der Dreifaltigkeitsgemeinde (Eingang am heutigen Mehringdamm), jener August zu Eulenburgs. Zu diesem Ensemble gehört eine weitere Straße, diesmal in Neukölln, die an Ernst Friedel erinnert, der als Stadtrat vor allem an der Schaffung wichtiger Parks beteiligt war (etwa des Victoria-Parks mit dem Siegesdenkmal von Karl Friedrich Schinkel in Kreuzberg). Prinz Adalbert (die Adalbertstr. wurde 1847 nach ihm benannt, die Admiralstr. zusätzlich 1869) war maßgeblich beteiligt an der Schaffung einer deutschen Kriegsmarine und befürwortete zu einem frühen Zeitpunkt aggressiv die Schaffung überseeischer Stützpunkte – er nahm damit die imperialistische Flottenpolitik des späteren Deutschen Reiches vorweg. August zu Eulenburg nahm an der sogenannten Ostasien-Expedition von 1860 bis 62 teil, die Preußen im Namen aller deutschen Staaten aussandte, um Handelsverträge mit Japan, China und Siam (dem heutigen Thailand) zu vereinbaren, notfalls zu erzwingen. Ernst Friedel wiederum verfasste 1867 eine ganze „Studie“, „Die Gründung preußisch-deutscher Kolonien im Indischen und Großen Ozean unter besonderer Berücksichtigung Ostasiens“, um der preußischen Führung vor allem den kolonialen Erwerb Formosas (das heutige Taiwan) schmackhaft zu machen.

Prinz Heinrich Wilhelm Adalbert von Preußen wurde 1811 als Neffe von König Friedrich Wilhelm III. geboren. Er interessierte sich schon früh für die Seefahrt, was den Vermutungen seines Biographen nach damit zusammenhing, dass er mit dem Sohn des Hofmarschalls Louis Graf von der Groeben befreundet war. Dieser wiederum stammte in direkter Linie von Otto Friedrich von der Groeben ab, der 1682 jene Expedition leitete, welche schließlich zur Gründung der Kolonie Groß-Friedrichsburg im heutigen Ghana führte.[1] Der „Mangel einer eigenen Seemacht“[2] wurde Adalberts großes Thema, und 1848 legte er eine „Denkschrift über die Bildung einer deutschen Kriegsflotte“ vor. Bereits darin schrieb er, dass eine funktionierende Flotte „unserer jungen Flagge in den chinesischen Gewässern diejenige Achtung nötigenfalls erzwingen könnte, deren dort die anderen seefahrenden Nationen bereits genießen“.[3] 1849 wird er „Oberbefehlshaber über sämtliche ausgerüsteten Kriegs-Fahrzeuge“, 1854 zum „Admiral der preußischen Küsten“ und zum Oberbefehlshaber der Königlich-preußischen Marine.

1856 war er an Bord des größten jemals in Preußen gebauten Kriegsschiffes, der Dampferkorvette Danzig im Mittelmeer unterwegs und befahl die erste überseeische Intervention einer deutschen Marine. Er nutzte einen vier Jahre zurückliegenden Fall von Piraterie (zweifellos ein Problem für die Handelsschifffahrt in jenen Tagen), um am 7. August bei Kap Tres Forcas in der heutigen Rif-Gegend nahe Melilla und Nador auf eigene Faust den Befehl zur Landung zu geben. Das Korps von 66 Männern kam angesichts des ungünstigen Landungsortes und der lokalen Übermacht kaum über den Strand hinaus und zog sich bald zurück – die „Bilanz“ auf preußischer Seite lag bei sieben Toten, 12 schwer und 10 leicht verletzten Personen. Potentielle Opfer auf der anderen Seite werden in der bei diesem Thema zumeist affirmativen Literatur nicht erwähnt.[4]

Der Zwischenfall spielte militärisch wie politisch kaum eine Rolle; die preußische Führung begegnete Adalbert danach aber eher mit Zurückhaltung. Zugleich aber machte die Admiralität in einer Denkschrift die Rif-Region als mögliches Ziel einer deutschen Auswandererkolonie aus.[5] Prinz Adalbert blieb seinem Programm treu und wurde schließlich wieder gehört, als Preußen im August 1859 die Aussendung einer „Expedition“ nach Japan, China und Siam beschloss. Im Mai 1860 hielt er in Berlin einen sogenannten Immediatvortrag (unmittelbar vor dem preußischen König) beim Prinzregenten Wilhelm (der den erkrankten König vertrat, später wurde er Wilhelm I.). Er sprach über Kolonialangelegenheiten und nannte als Gebiete, die für eine strategische Besitzergreifung in Frage kämen, die Ostküste von Patagonien (heute Argentinien an der Südspitze Lateinamerikas) und die Salomonen-Inseln im Südpazifik (der nördliche Teil der Inselgruppe wurde 1886 tatsächlich deutsches „Schutzgebiet“). In späteren Denkschriften fügte die Admiralität die Insel Formosa, das heutige Taiwan hinzu.[6]

Die Ausrüstung einer „Expedition“ nach Ostasien wurde vor allem mit den Aussichten auf einen florierenden Handel begründet. 1842 hatte Großbritannien China im Ersten Opiumkrieg besiegt und damit auch den anderen europäischen Mächten Zutritt verschafft – China befand sich im Zustand halbkolonialer Abhängigkeit. 1853 war eine „Expedition“ unter dem Kommando von Commodore Matthew Calbraith Perry in Japan gelandet und hatte die dortige Regierung unter Androhung von Gewalt zum Abschluss von für die USA äußerst vorteilhaften Handelsverträgen gezwungen. Im gleichen Jahr landete eine russische „Expedition“ unter Admiral Yevfimiy Vasilyevich Putyatin. Zuvor hatte sich Japan über 200 Jahre erfolgreich abgeschlossen; nur die Niederländer durften über das künstliche Inselchen Dejima in der Bucht von Nagasaki Handel treiben. Auch in diesem Fall folgten bald Verträge mit allen imperialistischen Mächten.

Die kontinental orientierte preußische Regierung hatte sich bis 1859 nur wenig für eine Expansion nach Ostasien interessiert. Das änderte sich 1859, als das österreichische Kriegsschiff Novara von einer Weltumseglung zurückkehrte. Preußen sah dadurch seine Führungsrolle unter den deutschen Staaten in Gefahr. Es ist anzunehmen, dass die Konkurrenz mit Österreich ursprünglich mehr zur Ausrüstung der „Expedition“ beigetragen hat als ein genuin koloniales Interesse.[7] Zudem symbolisierte die Marine ein gesamtdeutsches, nationales Prestige.[8] Die überwiegend liberalen Abgeordneten in der Paulskirche hatten bereits 1848 die Gründung einer deutschen Kriegsmarine beschlossen – durchaus auch im Hinblick auf eine zukünftige imperiale Weltgeltung. Die dann ins Leben gerufene Reichsflotte blieb jedoch klein und wurde sogar bald wieder abgewickelt – einige Schiffe gingen in der Folge an Preußen über. Im Bewusstsein der Bevölkerung blieb die Marine allerdings das einzige Projekt, das die Einheit Deutschlands verkörperte. Firmen wie Krupp bauten Kriegsschiffe ohne Rücksicht auf Kostendeckung; einfache Leute spendeten erhebliche Summen. Der Schoner „Frauenlob“, der an der Ostasien-„Expedition“ teilnehmen sollte, wurde überwiegend aus den Zuwendungen von Frauen finanziert.[9]

Preußen begann also das größte Flottenunternehmen seit 1848 im Dienste der deutschen Sache – die abzuschließenden Handelsverträge sollten nicht nur für Preußen gelten, sondern für den gesamten deutschen Zollverein. Das wurde von den nicht-preußischen Teilnehmern der „Expedition“ auch anerkannt. So schrieb Gustav Spieß, Vertreter der sächsischen Handelskammer, später in seinen Erinnerungen an die Reise: „Welcher Jubel ward laut, als man von Preußen eine Förderung dieses Werks in nationalem, deutschem Sinne hoffen durfte.“[10] Allerdings war die preußische Marine – Prinz Adalbert wurde auch nicht müde, das zu betonen – auf diese Mission nicht vorbereitet. Vier Schiffe nahmen teil, die Kriegsschiffe „Arcona“ und „Thetis“, das Transportschiff „Elbe“ und der erwähnte Schoner „Frauenlob“. Eine Besatzung zusammenzustellen, erwies sich als nicht einfach – von den 652 Mann hatten viele keine Erfahrung mit der Seefahrt, das galt auch für die Offiziere. Vor diesem Hintergrund wurde die Reise eine Aneinanderreihung von Pleiten und Pannen – Besatzungsmitglieder desertierten; die „Arcona“ schleppte sich von Havarie zu Havarie, die „Frauenlob“ sank sogar mit der gesamten Besatzung bei einem Taifun vor Japan. Ausgerechnet auf Formosa verwickelte sich die „Elbe“ in das einzige Gefecht des Geschwaders. Landgänger auf der Suche nach Proviant waren von Bewohnern :innen angegriffen worden. Die Schiffartillerie reagierte mit der Auslöschung des Dorfes und eines Teils der Einwohner :innen – ein Vorbote späterer „Strafexpeditionen“ im Kampf gegen indigenen Widerstand.[11]

Dass Gewalt ansonsten vermieden wurde und auch die Kolonisierungsprojekte ad acta gelegt wurden, war neben der militärischen Schwäche auch dem Leiter der Expedition zu verdanken, Friedrich Graf zu Eulenburg, nach dem die „Expedition“ oft benannt wird. Neffen von Friedrich waren eben der in Kreuzberg begrabene August zu Eulenburg und Philip zu Eulenburg, der wiederum dem vielleicht größten Skandal des späteren Kaiserreichs seinen Namen gab . Friedrich erwies sich als „ein Bonvivant und allen Anstrengungen abholder Diplomat“ [12]. Die später von Philip herausgegebenen Briefe des Grafen geben davon einen lebhaften Eindruck: Seiten und Seiten füllt Eulenburg mit Beschreibungen von Abendgesellschaften, Spazierritten, Landpartien, Besichtigungen, des Wetters oder auch des eigenen Befindens.[13] Nach seiner Berufung zum Leiter der Expedition hatte Friedrich das Erinnerungswerk des Commodore Perry[14] studiert und war nach Paris gefahren, um dort Rat von Lord Elgin und Baron Gros zu erhalten, den Leitern der ostasiatischen Aktivitäten Englands und Frankreichs. Was die Dominanz in Ostasien betraf, übten die europäischen Mächte damals Solidarität, was sie wiederum von Konkurrenz nicht abhielt: So wurden die Preußen von französischer Seite zu einer Kolonisierung Formosas geradezu gedrängt, was helfen sollte, die britische Dominanz in China zu untergraben. In Berlin wurde die Formosa-Angelegenheit schließlich hin und her diskutiert, bis an Eulenburg die Weisung erging, die Möglichkeiten in Formosa auszukundschaften. Die „Expedition“ war gerade vom Vertragsabschluss in China nach Nagasaki zurückgekehrt, wo Eulenburg eine Antwort verfasste, die im Grunde erklärte, dass er den Auftrag ignorieren würde.[15]

Nichtsdestotrotz lässt sich die „Expedition“ insgesamt als imperialistisch charakterisieren. Die Handelsverträge, die abgeschlossen werden sollten, fielen für die betreffenden Länder ungünstig aus, wobei die japanischen, chinesischen und siamesischen Unterhändler die Ausrichtung mancher Passagen kaum richtig verstehen konnten. Eulenburg sprach das in einem Brief aus Japan auch offen an: „Die Leute haben keine Ahnung von dem wirklichen Sinn und der Tragweite der Vertragsbestimmungen.“[16] Hinter den „Verhandlungen“ stand die geballte militärische Kraft nicht nur der preußischen „Kanonenbootdiplomatie“, sondern aller westlichen Mächte, die sich, wie gesagt, erstaunlich solidarisch gebärdeten. Aus Eulenburgs Briefen und den „Amtlichen Quellen“ über die „Expedition“ in vier Bänden[17] geht auch hervor, dass seine ersten Besuche immer den Gesandtschaften der anderen imperialistischen Mächte galten. Als Großmacht sah sich Preußen nicht nur berechtigt, sondern quasi verpflichtet, zwar „verspätet“, aber auf robuste Art in den „Weltverkehr“ einzutreten. In der Bewertung des Vertrags mit Japan in den „amtlichen Quellen“ kommt das deutlich zum Ausdruck, wobei die Intervention bereits zu diesem Zeitpunkt als „Kulturmission“ verbrämt wird: „Der gegenwärtige Zeitraum bezeichnet den Anfang von Deutschlands civilisatorischer Thätigkeit im Grossen, deren Entwicklung ein weltgeschichtliches Hauptmoment der nächsten Jahrhunderte werden wird (…). Nicht Ueberbevölkerung, Abentheuerlust oder die Leichtigkeit des Seeverkehrs treiben sie hinaus, (…), sondern die innere Lebenskraft der Nation (…) und der unbewusste Beruf, germanischer Bildung, der schönsten Frucht der modernen Geschichte, Ausbreitung und Geltung zu verschaffen.“[18]

August zu Eulenburg war eigentlich Leutnant der Infantrie, wurde aber unter seinem Onkel Attaché dieser „Mission“. Von Augusts Wirken in den zwei Jahren ist nicht allzu viel überliefert, doch wird er vor allem handfeste Aufgaben erledigt haben. In Friedrichs Briefen wird er einige Mal erwähnt: August setzt sich mit anderen Teilnehmern bewaffnet zu Pferde, um etwas über den Mord am niederländischen Übersetzer Henry Heusken in Erfahrung zu bringen[19]; August tritt um fünf Uhr morgens ein und meldet die Ankunft eines französischen Dampfers[20]. Andere Attachés waren zweifellos wichtiger. Wie es sich für „Expeditionen“ gehörte, sollten die maritimen, ozeanografischen und navigatorischen Erfahrungen – für Preußen erstmals außerhalb von Europa – auf der Reise gesammelt und ausgewertet werden. Kultusminister August von Bethmann-Hollweg hatte die Berliner Akademie der Wissenschaften beauftragt, die besten Botaniker, Zoologen, Geologen, Geographen sowie zwei Künstler auszuwählen.[21]

Diese Forscher, die bereitwillig eine imperialistische „Expedition“ begleiteten, stammten alle aus dem Umfeld oder Netzwerk des in den letzten Jahren häufig diskutierten Alexander von Humboldt, der bereits die Aussendung der „Novara“ als das „große und edle Unternehmen zur Ehre des gemeinsamen deutschen Vaterlands“ adelte[22], aber kurz vor der Reise der preußischen Kriegsschiffe starb. Zwei Personen sind einer kurzen, näheren Betrachtung wert. Der Maler Wilhelm Heine war mit Humboldt direkt befreundet, der ihm auch half, nach der gescheiterten Revolution von 1848 nach New York zu fliehen. Heine schloss sich dort der Perry-„Expedition“ an – seine Zeichnungen beeinflussten wiederum massiv das Bild von Ostasien in Preußen. Während dieser „Expedition“ hielt er Kontakt zu dem heute als „Begründer der internationalen Japan-Forschung“ (Wikipedia) verehrten Philipp Franz von Siebold, der zu jener Zeit mit selbst finanzierten Denkschriften an die imperialistischen Mächte die „Öffnung“ Japans zu unterstützen bzw. herbeizuführen suchte.[23] Eine weitere Person, die hier erwähnt werden soll, ist Ferdinand Freiherr von Richthofen, ein studierter Geologe, der sich von den Wissenschaftlern der „Expedition“ (die nach der Abreise von Japan eine andere Route genommen hatten) vor Siam trennte.[24]

Nach einigen Wirrungen konnte Richthofen ab 1868 geografische Forschungsreisen nach China antreten, deren gedruckte „Ergebnisse“ ihm weltweit Bekanntheit einbrachten. Wichtig für die deutsche Diskussion über Kolonialismus ist zweifellos der zweite Band, in dem Richthofen auf die Bedeutung eines Hafens im späteren „Pachtgebiet“ Kiautschou hinweist.[25] Richthofen war zuvor schon mit Denkschriften über mögliche Häfen in China an die preußische Regierung herangetreten. Im Kapitel über „Das Gebirgsland von Shan-Tung“ wird deutlich, wie der reisende Wissenschaftler aus der Metropole im imperialistischen Zeitalter stets in die Gewalt der Aneignung einbezogen ist, wie er der Eroberung hinterher- oder in diesem Fall vorauseilt. Richthofen beschreibt am Ende des Kapitels die Küste von Kiautschou mit ihrem maritimen Potential und seinem Kohle-reichen Hinterland auf der Halbinsel Shandong (tatsächlich hatte er die Küste gar nicht selbst besucht) im Hinblick auf eine (deutsche) Annektion: „Die Vorteile einer fremden Niederlassung“ seien immens, betonte Richthofen, und drängte angesichts von Chinas unausweichlichem „Aufschwung“ in „materialler, intellectueller und industrieler Hinsicht“ darauf, dass „sich die fremden Mächte die grösstmöglichen Vorteile“ sichern.[26]

Als die „Expedition“ in Japan ankommt, ergibt sich sich für die japanischen Unterhändler eine Situation, die in einem Buchtitel sehr treffend als „negotiating with imperialism“ bezeichnet wurde.[27] Eulenberg will die gleichen Verträge wie die anderen Mächte, und die Kriegsschiffe sowie vor allem die – zwar brüchige, aber in entscheidenden Momenten auch intakte – Solidarität der westlichen Mächte sorgt dafür, in die japanische Seite in die Bedingungen einstimmen muss. Erstaunlich ist an allen Orten der „Expedition“ die Selbstverständlichkeit, mit der die preußischen Diplomaten auf ihrem Recht bestehen, ungleiche „Freundschafts“- und Handelsverträge zu erhalten. Die einzige Chance der japanischen Unterhändler besteht letztlich in in endlosen Verzögerungen, was Eulenbug ärgerlich werden lässt. „Ich war froh, daß ich die Kerle endlich los war“, klagt er am 21.September.1860, „Sie fangen an, mich zu ennuieren“.[28]

Vernüftige Auskünfte über das Land erhält er auch keine, wie er wiederholt meint, sie „sprechen munter los, widersprechen sich aber im Laufe einer halben Stunde zehmal und lügen wie gedruckt“.[29] Obwohl Personen aus dem Westen desöfteren angegriffen werden und der Übersetzer sogar einem Mordanschlag zum Opfer fällt, kann sich Eulenberg für Japan aufgrund von Ähnlichkeit erwärmen: „Wir ritten in die Umgebung der Stadt (Jeddo, das heutige Tokyo), die ganz wunderhübsch ist und uns lebhaft an das preußische Oberland erinnert.“[30] Am Ende steht der Vertrag, wobei die japanischen Verhandler sich erfolgreich weigern, die Klauseln auch auf die anderen deutschen Staaten zu übertragen – die komplizierte Struktur des Zollvereins erscheint ihnen (zurecht) als zusätzliche Bedrohung, und sie fühlen sich von der Forderung regelrecht brüskiert. Wie sehr solche Forderungen und endlich auch die Verträge dennoch als Niederlage empfunden werden, zeigt sich daran, dass einer der beiden Unterhändler, der Staatsrat für Auswärtige Angelegenheiten, Hori Oribe no kami Toshihiro Selbstmord durch „Seppuku“ begeht, also durch eine ritualisierte Art des Suizids, die einen Gesichtsverlust aufgrund einer Pflichtverletzung voraussetzt.[31]

Während Eulenburg sich in Japan in Geduld übt, tritt er in China weitaus fordernder auf. Das hatte auch mit der seit dem Opiumkrieg bereits etablierten negativen Wahrnung des Landes und seiner Einwohner:innen zu tun. In den „amtlichen Quellen“ zeigt sich ein unverhohlen imperialistischer Blick: Die Teilnehmenden sehen nur Chaos, Schmutz, Menschenmassen, Labyrinthe, Drogenkonsum, Grausamkeiten, unerklärliche Rituale oder ebenso unerklärlichen Müßigang.[32] China bietet zwar allerorten Dokumente einer vergangenen Hochkultur, doch gleich daneben beobachten die Preußen Zeichen der Vernachlässigung und einen eklatenten Mangel an Tatkraft: China macht den „Eindruck tiefen Verfalls“.[33] Während die Europäer hinausgefahren sind, um aktiv Geschichte zu schreiben, erscheint die ehemalige Hegemonialmacht in allen Dingen nur noch –- wie Reinhold von Werner, der Kommandant der Elbe meinte –- nur noch „stationär“[34] .

Tatsächlich war das koloniale Regime bereits intakt, als die Preußen eintrafen: Die Gesandten der europäischen Mächte und der USA agierten de facto wie Kolonialgouverneure von einer Vielzahl von territorialen Stützpunkten aus; der Handel fiel für die Kaufleute zollfrei aus; die Personen aus dem Westen unterstanden nicht der chinesischen Gerichtsbarkeit und die „Chinesen wurden in der Regel wie Menschen niederer Gattung behandelt“, so wurden sie teilweise wahllos auf offener Straße geschlagen.[35] Während sich die Preußen noch einbilden, dass ihr Vorteil gegenüber den anderen Nationen darin besteht, dass sie die „farbigen Racen“ als „Mitmenschen“ ansehen[36], kommen selbst die unkritischen historischen Studien zu dem Ergebnis, dass die Expeditionsteilnehmer in China schnell „die Herrschaftsallüren der anderen Mächte“ imitieren: „Die Preußen lernten die kolonialen Unarten verblüffend rasch“.[37]

Was Siam, also das heutige Thailand betrifft, so fallen das Verhalten und auch die späteren Schilderungen deutlich freundlicher aus, was schlicht damit zu tun hat, dass das Königreich sich über seine schwache Position im Klaren ist und bei den ersten Gesprächen bereits die Unterzeihnung des Vertrags in Aussicht stellt. Nichtsdestotrotz legt Eulenberg kurz vor Unterzeihnung sogar noch einmal mit Forderungen nach.[38] Dabei zeigen einige der unverhohlen rassistischen Bemerkungen in den „amtlichen Quellen“, dass die Beschreibungen wohl wie in China ausgefallen wären, hätte sich Siam nicht kooperativ gezeigt. Die religiösen Praktiken werden als „platte Symbolik“ und „unverfälschter Blödsinn“ charakterisiert und addieren sich zur „bodenlosen Ungereimtheit des verdorbenen Buddhismus“[39] In einem Gespräch mit Eulenburg im Dezember 1861 analysiert der König das Expansionsstreben der Westmächte sehr genau: Zuerst kommen Forscher, meint er, dann Händler, bald lassen sich die ersten Europäer nieder, schließlich gehören ihnen „ganze Reiche“. Auf die Frage hin, ob Preußen beabsichtige, Kolonien zu erwerben, antwortet Eulenburg, Preußen würde in dieser Angelegenheit „sein Auge schwerlich auf tropische Gegenden richten“, was eine glatte Lüge war, denn Eulenburg hatte ja bereits im Oktober zu den Wünschen Berlins nach Erkundung der kolonialen Optionen Stellung genommen.[40]

Tatsächlich hatte sich die Diskussion alles andere als erledigt. In den 1860er Jahren wurde das Thema auch in der Öffentlichkeit erörtert, etwa von Ernst August Friedel, der in Neukölln mit einer Straße geehrt wird. Friedel traf sich regelmäßig mit Franz Maurer, einem Redakteur der Vossischen Zeitung, und später mit dem Geografen und Afrika-Reisenden Otto Kersten, der schließlich den kurzlebigen „Centralverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande“ gründete.[41] Diese Gruppe sprach über Kolonialangelegenheiten und beschloss, dass jedes Mitglied eine Broschüre herausbringen sollte zu einem Territorium, das für die Kolonisierung in Frage käme. Friedel hatte bereits 1865 in der Vossischen Zeitung vehement Formosa ins Spiel gebracht und veröffentlichte 1867 sein Buch über die „Gründung preußisch-deutscher Colonien“.[42] Der Diplomat Max von Brandt wiederum, Teilnehmer der „Expedition“ und später Konsul des deutschen Reichs in Japan und Gesandter in China, konzentrierte sich 1870 auf Korea (damals ein Protektorat Chinas) und unternahm mit dem Panzerdeckkreuzer „Hertha“ sogar eine Erkundungsfahrt nach Fusan (das heutige Busan).[43] Zur gleichen Zeit brachte der häufig zu Unrecht als Kolonialismusgegner betrachtete Adolf Bastian (der spätere Gründer des Berliner Völkerkundemuseums) mit einigen Mitgliedern der Gesellschaft für Erdkunde eine Denkschrift mit dem Titel „Deutschlands Interessen in Ostasien“ heraus. Die Verfasser betonten, dass angesichts der in China zu erwartenden „Convulsionen“ nur jene Nationen ihre Handelsvorteile sichern könnten, „die eine Achtung gebietende Macht vor den Augen jener Halb-Barbaren zu entfalten vermögen, die also einen festen Fuss in den dortigen Meeren gefunden haben und von dort aus ihre Operationen zu leiten vermögen“[44].

Die im Memorandum angemahnte „Erwerbung einer deutschen Flottenstation“ fand dann auch statt: Zunächst durch die Aussendung eines Ostasien-Geschwaders und 1897 durch die Besetzung des späteren „Pachtgebietes“ Kiautschou. Es wäre wohl kaum vermessen, die Ostasien-„Expedition“ als Vorläufer dieser gewaltsamen Aneignung zu betrachten.[45] Der spätere Konstrukteur der imperialistischen Flottenpolitik des Kaiserreichs, Alfred von Tirpitz, erwähnt in seinen Erinnerungen die preußische „Expedition“ als die „ruhmreiche Tat“ der preußischen Marine, die ansonsten wenig „Überlieferung“ habe.[46] Wilhelm II. interessierte sich sehr für China – vor allem für die Bedrohung, die angeblich von dort ausging. Bereits 1895 gab der Kaiser nach eigenem Entwurf die Lithographie „Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter“ in Auftrag, die er dann dem russischen Zaren schenkte. Darauf zu sehen ist der Erzengel Michael, der die europäischen Nationen gegen einen in den Wolken heranschwebenden Buddha führt. Dass er die „Gelben“ für wahrhafte Teufel hielt, zeigte Wilhelm wenig später mit seiner berüchtigten „Hunnenrede“ anlässlich der Aussendung des deutschen Expeditionskorps zur Bekämpfung des Boxeraufstandes, mit der das deutsche Staatsoberhaupt offiziell den Vernichtungskrieg befahl.

Zu jener Zeit, genauer von 1890 bis 1914, diente August zu Eulenburg als Hofmarschall des Kaisers. Zu seinen Aufgaben gehörten die Organisation der Empfänge und Audienzen, der Reisen und der Staatsbesuche sowie die Aufsicht über den königlichen Haushalt. Es bleibt reine Spekulation, doch es scheint nicht unwahrscheinlich, dass die Erfahrungen und Auffassungen eines so nahen Mitarbeiters des Kaisers in seine Bedrohungsgefühle, seine imperialen Absichten und seine unbarmherzige Haltung gegenüber Asien eingeflossen sind.

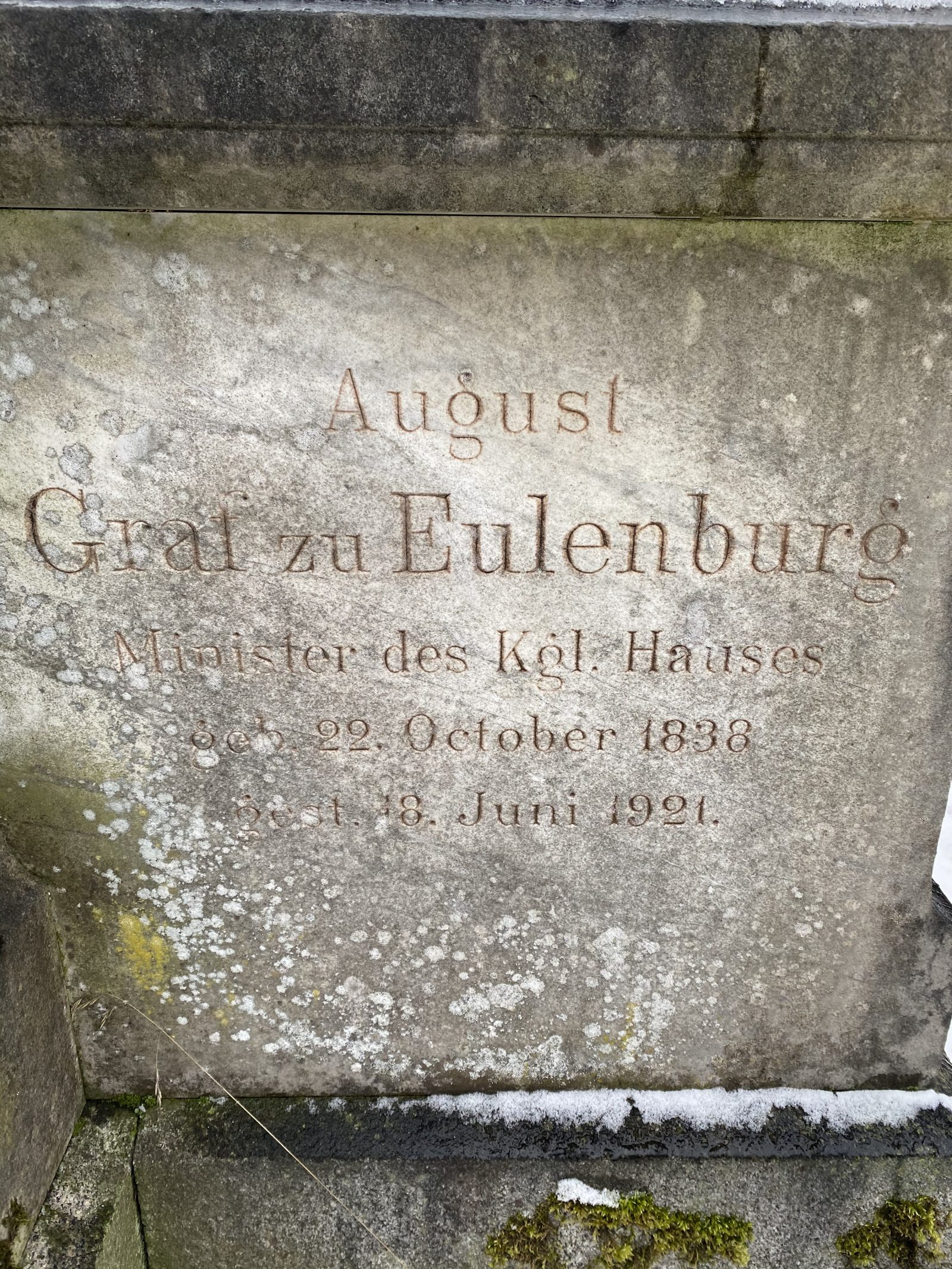

Abb. 1: Grab von August zu Eulenburg in Mehringdamm Dreifaltigkeitsfriedhof I, Berlin. Quelle: Mark Terkessidis

Abb. 2: Grab von August zu Eulenburg in Mehringdamm Dreifaltigkeitsfriedhof I, Berlin. Quelle: Mark Terkessidis

Mark Terkessidis

ORT

Friedhof I der Dreifaltigkeitsgemeinde (am Blücherplatz)HEUTE

Dreifaltigkeitsfriedhof I, 10961 Berlin Adresse: Mehringdamm 21Zitieren des Artikels

Mark Terkessidis: August zu Eulenburg und die preußische „Ostasien-Expedition“. In: Kolonialismus begegnen. Dezentrale Perspektiven auf die Berliner Stadtgeschichte. URL: https://kolonialismus-begegnen.de/geschichten/august-zu-eulenburg-und-die-preussische-ostasien-expedition/ (03.03.2025).

Literatur & Quellen

[1] Vgl. Duppler, Jörg, Prinz Adalbert von Preußen. Gründer der deutschen Marine, Herford 1986, S.23.

[2] Adalbert, Prinz von Preußen, Denkschrift über die Bildung einer deutschen Kriegsflotte, Potsdam 1848,. S. 1.

[3] Ebd., S. 20.

[4] Vgl. Duppler, Prinz Adalbert von Preußen. Gründer der deutschen Marine, S. 68f.; Petter, Wolfgang, Die überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859-1883, Inaugural-Dissertation, Freiburg 1975, S. 36ff.; Boelcke, Willi A., So kam das Meer zu uns. Die preußisch-deutsche Kriegsmarine 1822 bis 1914. Berlin 1981, S.68.

[5] Vgl. Petter, Die überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859-1883. Das Interesse an der Region sollte auch später nicht nachlassen, wie die aktive Beteiligung des späteren Deutschen Reiches am imperialen Wettlauf um Marokko zeigen sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann einen Anwerbevertrag für Arbeitskräfte mit Marokko, die ganz überwiegend aus der Rif-Region in die Bundesrepublik kamen.

[6] Vgl. Siemers, Bruno, „Preußische Kolonialpolitik 1861-62“, in: Nippon. Zeitschrift für Japanologie, 3 (1937), S. S.22.

[7] Vgl. Lorenz, Reinhold, Japan und Mitteleuropa. Von Solferino bis zur Wiener Weltausstellung (1859-73), Brünn 1944, S.17-50.

[8] Salewski, Michael, Die Deutschen und die See. Studien zur deutschen Marinegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 1, Historische Mitteilungen: Beiheft 25, Stuttgart 1998, S. 24ff.

[9] Ebd., S.16.

[10] Spieß, Gutav, Die preußische Expedition nach Ostasien während der Jahre 1860 – 1862, Berlin 1864, S.3.

[11] Vgl. Martin, Bernd, „Die Preussische Ostasienexpedition und der Vertrag über Freundschaft, Handel und Schiffahrt mit Japan (24. Januar 1861)“, in: Krebs, Gerhard (Hg.), Japan und Preußen, München 2002, S. 87ff.

[12] Ebd., S.86.

[13] Vgl. Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Philip (Hg.), Ostasien 1860-1862 in den Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Berlin 1900.

[14] Perry, Commodore M.C., The Expedition of an American Squadron to the China Sea and Japan, Performed in the Years 1853, 1853 and 1854, Washington 1856.

[15] Vgl. Siemers, Preußische Kolonialpolitik 1861-62,, S. 28f; Petter, Die überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859-1883, S. 70ff.

[16] Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Ostasien 1860-1862 in den Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, S.142.

[17] Die Preußische Expedition nach Ostasien. Nach amtlichen Quellen, Erster bis Vierter Band, Berlin 1864 – 1873.

[18] Ebd. Zweiter Band (1866), S. 165.

[19] Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Ostasien 1860-1862 in den Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, S. 150.

[20] Ebd., S. 179.

[21] Dobson, Sebastian, „Humboldt in Japan“ in: Ders. / Saaler, Sven (Hg.), Unter den Augen des Preußen-Adlers: Lithographien, Zeichnungen und Photographien der Teilnehmer der Eulenberg-Expedition in Japan, 1860-61, München 2011, S. 87ff.

[22] Zit. nach ebd., S. 83.

[23] Von Siebold, Philipp Franz, Urkundliche Darstellung der Bestrebungen von Niederland und Russland zur Öffnung Japans für die Schiffahrt und den Seehandel aller Nationen, Bonn 1854; Plutschow, Herbert, Philipp Franz von Siebold and the Opening of Japan. A Re-Evaluation, Folkestone 2007,S. 53ff.

[24] Vgl. Eming, Ralf, „Stahnsdorf: Letzte Ruhestätte des Geographen Ferdinand von Richthofen“, in: Van der Heyden, Ulrich / Zeller, Joachim (Hg.), Kolonialismus hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2007, S. 107 – 112.

[25] Freiherr von Richthofen, Ferdinand, China. Ergebnisse eigener Reisen, Zweiter Band, Das Nördliche China, Berlin 1882, S. 261ff.

[26] Ebd., S. 266.

[27] Vgl. Auslin, Michael R., Negotioating with Imerialism. The Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy, Cambridge 2004.

[28] Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Ostasien 1860-1862 in den Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, S.77.

[29] Ebd., S. 100.

[30] Ebd., S. 70.

[31] Vgl. Pantzer, Peter, „Zur Unterzeichnung des Preußisch-Japanischen Freundschafts- und Handels- und Schifffahrtsvertrages“, in: Dobson / Saaler, Unter den Augen des Preußen-Adlers: Lithographien, Zeichnungen und Photographien der Teilnehmer der Eulenberg-Expedition in Japan, S. 62.

[32] Vgl. Die Preußische Expedition nach Ostasien, Dritter Band (1873), S. 381ff.

[33] Vgl. ebd., S. 385.

[34] Von Werner, Reinhold, Die preussische Expedition nach China, Japan und Siam in den Jahren 1860, 1861 und 1862, 2. Auflage, Leipzig 1873, S. 116.

[35] Stoecker, Helmuth, Deutschland und China im 19. Jahrhundert. Das Eindringen des deutschen Kapitalismus, Berlin 1958, S. 25.

[36] Vgl. Die Preußische Expedition nach Ostasien, Zweiter Band (1866), S. 167.

[37] Salewski, Die Deutschen und die See. Studien zur deutschen Marinegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, S. 59.

[38] Vgl. Die Preußische Expedition nach Ostasien, Vierter Band (1873), S. 273.

[39] Ebd., S. 296.

[40] Ebd., S. 264.

[41] Vgl. Bade, Klaus J., Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit. Revolution – Depression – Expansion, Freiburg i.Br. 1975. Online abrufbar unter: https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/BadeFabri.pdf [letzter Zugriff: 28.05.2021]. Online-Ausgabe: Osnabrück 2005, S.83. Anm. 3.

[42] Friedel, Ernst, Die Gründung preußisch-deutscher Colonien im Indischen und Großen Ozean mit besonderer Rücksicht auf das östliche Asien, Berlin 1867..

[43] Vgl. Stoecker, Deutschland und China im 19. Jahrhundert. Das Eindringen des deutschen Kapitalismus, S. 78f.

[44] Bastian, Adolf Deutschlands Interessen in Ostasien. Als Manuskript gedruckt, Berlin 1871. S. 45.

[45] Ebd., S. 43.

[46] Von Tirpitz, Alfred, Erinnerungen. Leipzig 1919,S. 9.

Tags