Spuren von Adelbert von Chamisso in Kreuzberg

Adelbert von Chamisso verstarb am 21. August 1838 und wurde wenig später auf dem Friedhof III der Jerusalems- und Neuen Kirche vor dem Halleschen Tor in Berlin Kreuzberg begraben.

Nahe der Bergmannstraße in Kreuzberg befindet sich der Chamissoplatz. Der Platz, der 1890 seinen Namen erhielt, und die umliegenden Gebäude entstanden als Teil des Hobrecht-Plans – eines Bebauungsplans für die rasch wachsende Stadt Berlin. An der Stelle, an der sein früheres Wohnhaus in der Friedrichstraße 235 stand hängt eine Gedenktafel für ihn. Chamisso wird bis heute öffentlich geehrt, da er im 19. Jahrhundert ein hochgeschätzter deutschsprachiger Dichter und ein erfolgreicher Botaniker war.

Besonders relevant für sein Lebenswerk war die sogenannte „Rurik“-Expedition unter Leitung von Otto von Kotzebue, an der Chamisso zwischen 1815 und 1818 teilnahm. Sie führte zunächst über Teneriffa nach Brasilien und Chile und nach einem Abstecher ins Beringmeer nach Polynesien, Mikronesien und Hawaii. Chamisso schrieb darüber in seinem 1836 erschienenen Buch „Reise um die Welt“, derartige Forschungsreisen standen damals in direktem Zusammenhang mit kolonialen Bestrebungen. Chamisso selbst wird in der Wissenschaft, Biographien und in Medienberichten jedoch häufig als offener, neugieriger Kosmopolit und kolonialkritisch dargestellt. Allerdings war er ein Kind seiner Zeit und als Wissenschaftler und Schriftsteller in koloniale Praktiken involviert.

Adelbert von Chamisso wurde 1781 als Louis Charles Adélaïde de Chamissot de Boncourt in Frankreich geboren, doch seine adeligen Eltern verloren während der französischen Revolution ihren Besitz. Sie sahen ihr Leben in Gefahr und flohen. Über Umwege gelangte die Familie 1796 nach Berlin. Dort besuchte Chamisso das französische Gymnasium. Als junger Erwachsener war er zwar zunächst beim Militär, fühlte sich aber stark zur Literatur und Poesie hingezogen. Er begann zu dichten[2] und sich in literarischen Kreisen zu bewegen. Zu seinen Freunden zählte beispielsweise der Romantiker E. T. A. Hoffmann.

Mit Anfang 30, im Jahr 1812, begann Chamisso mit dem Studium der Medizin und Naturwissenschaften an der neugegründeten Berliner Universität und legte damit den Grundstein für seine Karriere als Naturforscher. Nach drei Jahren Studium ließ sich Chamisso als Botaniker für die Rurik-Expedition unter Leitung von Otto von Kotzebue anheuern. Kotzebue plante im Auftrag des russischen Schatzkanzlers Graf Nikolaj Rumjancev, mit einer Brigg um die Welt zu segeln. Die offizielle Mission lautete, die nordöstliche Passage durch die Beringstraße zu erforschen, die den Europäer:innen bis dahin noch unbekannt war. Wäre sie gefunden worden und für russische Flotten passierbar gewesen, hätte sie für die damalige Zeit eine drastische Verkürzung der Seewege und damit einen enormen wirtschaftlichen Vorteil bedeutet.[4]

Zusätzlich gab es den inoffiziellen Auftrag für Kotzebue, für die Versorgung mit Lebensmitteln der Russisch-Amerikanischen-Handelskompanie (RAK) zu sorgen: Die RAK handelte erfolgreich mit sibirischen Seeotterfellen, wofür sie einheimische Männer der Aleuten versklavte, und war für die Fortführung des Handelsstützpunktes im hohen Norden auf Verpflegung aus südlicher gelegenen Regionen angewiesen. Dafür wäre ein russischer Stützpunkt auf Hawaii nützlich gewesen. Mit anderen Mitgliedern der Zarenfamilie war der Finanzier der Expedition, Rumjancev, Hauptaktionär der RAK und privat ein leidenschaftlicher Sammler in den Bereichen Kulturgüter und Wissenschaft.[5]

Während des größten Teils der Reise war Chamisso nicht bewusst, dass neben der Suche nach der Passage durch die Beringstraße auch noch die Verpflegung der RAK zur Aufrechterhaltung ihrer ausbeuterischen Geschäfte sicher gestellt werden sollte.[6] Ihn trieben vor allem seine eigenen Interessen an, die klar auf Forschung und Erkenntnisgewinn lagen. Chamisso wollte seiner Sammelleidenschaft folgen und Lebensweisen, Kulturen und Sprachen ihm unbekannter Bevölkerungsgruppen und Regionen kennenlernen.[7]

Während der Reise hatte er den Befehlen auf dem russischen Kriegsschiff Folge zu leisten.[8] Die Biographin Beatrix Langner beschreibt besonders das Verhältnis zu Kotzebue als von Konflikten geprägt. Als die Rurik vor der Küste Alaskas in einen breiten Sund einfuhr, der nicht auf Kotzebues Karte verzeichnet war, benannte er diesen nach sich selbst und ein Felsenriff trotz aller Konflikte nach Chamisso.[9] Ihnen begegneten Inuit, die selbstredend bereits andere Namen für all die Orte hatten, die die Europäer zum ersten Mal bereisten. Bis heute hat sich dennoch der Name Chamisso-Insel durchgesetzt, sogar Wikipedia listet jedoch inzwichen zusätzlich den Inselnamen der lokalen Iñupiat – Iguagvik – auf. Auch wenn Langner schreibt, dass Chamisso sich nicht als Entdecker fühlte, widersetzte er sich den entdeckerischen und kolonialen Praxen des Benennens und Raubens nicht.[11] Diese Handlungsweisen gehörten damals schlichtweg zum europäischen Rechtsverständnis: „Nach damals geltendem Völkerrecht fiel jedem, der zuerst den Fuß auf unbekanntes Land setzte, das Besitzrecht an diesem Land, seinen Menschen, Bodenschätzen und Naturerzeugnissen zu“.[12] Die eurozentrische Perspektive dieses Verständnisses drückt sich darin aus, dass das Völkerrecht nur Europäer:innen einbezog und es ausschließlich um Land ging, das den Europäer:innen unbekannt war. Die Politikwissenschaftler:innen Chandra-Milena Danielzik und Daniel Bendix kritisieren das europäische Entdeckungsnarrativ, das hinter Reisen in Gebiete stand, die Europäer:innen bis dato nicht kannten, da diese im kolonialen Kontext nie frei von Interessen waren. „Vielmehr ging es um die Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen, die Erschließung von Handelswegen und die Produktion von Wissen“.[13] All das trifft auch auf die Rurik-Expedition zu.

Als Botaniker war es Chamissos Aufgabe, während der Reise Pflanzen zu sammeln und zu klassifizieren. Londa Schiebinger und Claudia Swan, deren Forschungsgebiet in der Wissenschaftsgeschichte liegt, würden Chamissos Tätigkeit sicherlich in ihre Definition der kolonialen Pflanzenkunde einordnen: Bei „colonial botany“ handelt es sich um das Studieren, Benennen, Kultivieren und Vermarkten von Pflanzen aus kolonialen Kontexten. Dieser Wissenschaftszweig entstand mit den europäischen Seereisen, Eroberungen und dem globalen Handel.[14] Insgesamt sammelte Chamisso 20 Kisten mit Pflanzen, Steinen und Knochen, die er luftdicht verschlossen mit nach Europa nahm.[15] Daher ist nicht nur die Insel Iguagvik nördlich der Beringstraße noch immer nach Chamisso benannt, sondern auch zahlreiche Pflanzen. Er schickte beispielsweise dem Direktor des Botanischen Gartens in Berlin, Heinrich Friedrich Link, nach seiner Rückkehr südamerikanische Pflanzen zur Bestimmung. Die Gattung war den europäischen Wissenschaftlern unbekannt, also gab Link ihr den Namen Chamissonia.[16] Mit der Neubenennung durch Europäer:innen wird früheres Wissen von indigenen Ortsansässigen überschrieben – und ist bis heute nicht immer rekonstruierbar.

Nach Aufenthalten in Südamerika und in der Beringstraße gelangte die Rurik über Hawaii zu den Marshall-Inseln. Dort zeigte sich am deutlichsten, dass Chamisso eher ein Verständnis von „Edlen Wilden“ hatte, als dass er die lokale Bevölkerung bewusst als rückständig und primitiv herabwürdigte. Er verbrachte einige Tage mit einer lokalen Familie unter einem Dach und machte sich ausführliche ethnographische Notizen voller Bewunderung. In seinen Aufzeichnungen nennt er die Polynesier:innen gütig, zutraulich und unverdorben. Langner deutet an, dass viele positive Schlussfolgerungen über die Inselbewohner:innen „wohl mehr der Sehnsucht nach friedlichem Zusammenleben aller Menschen geschuldet waren“.[17] Bei Chamissos Beobachtungen über die Polynesier:innen handelt es sich zumindest teilweise um Projektionen. Sein Blick auf die Menschen, die ihm während der gesamten Reise begegneten, kann nie vollständig von der eurozentristischen Perspektive getrennt werden, die in Europa damals geläufig war, dennoch steht er durchaus für ein wohlwollenderes Interesse an den „Anderen“ (the Other) als viele seiner Zeitgenoss:innen.

Bevor sich die Reise ihrem Ende näherte, begab sich die Rurik noch einmal nach Norden. Dieser zweite Besuch im Beringmeer zeigte, dass die kleine Brigg nichtgeeignet für das Reisen im Eis war und nach Jahren auf dem Schiff auch die gesamte Besatzung unter Erschöpfung litt. Es sollte nach Hause gehen, obwohl Kotzebue seine Aufträge nicht erfolgreich ausgeführt hatte. Immerhin brachte die Rurik einiges an Kulturgütern und sogar Menschen mit zurück nach Russland. In einem leicht zu überlesenden Satz notiert Langner, dass kurz vor Abreise mehrere junge Inuit, die nach Sankt Petersburg mitgenommen werden sollten, die Pockenimpfung bekamen.[18] Schon seit Beginn der frühesten Kolonialexpeditionen wurden zahlreiche Einheimische aus Regionen fern von Europa als „lebende Trophäen“ mitgebracht.[19] In der Regel kann wenig über ihre Schicksale – ihre Zwangsumsiedlungen – gesagt werden. Vor allem aus ihrer eigenen Perspektive, gibt es nur in den aller seltensten Fällen Aufzeichnungen darüber, wie es ihnen erging.

Nach Berlin zurückgekehrt, heiratete Chamisso, bekam Kinder und zog schlussendlich in die Friedrichstrasse 235, mittig zwischen den heutigen U-Bahnstationen Hallesches Tor und Kochstraße, wo er bis zu seinem Lebensende wohnte. Er trieb nun seine wissenschaftliche Karriere voran. 1821 erschien Kotzebues Bericht über die Rurik-Expedition, für den Chamisso den naturwissenschaftlichen Teil unter dem Titel „Bemerkungen und Ansichten“ verfasste. Der Kulturwissenschaftler Ottmar Ette erwähnt Chamissos Unmut über dieses Arrangement und benennt es als eine Fortsetzung der schwierigen Beziehung zu Kotzebue. Es wurde Chamisso untersagt, seinen Reisebericht vorab unter eigenem Namen zu veröffentlichen. Er musste auf Kotzebues Bericht warten, in dem sich seine wissenschaftlichen Ergebnisse erst an einer wenig prominenten Stelle im dritten Band fanden.[21] 1836, erst 18 Jahre nach seiner Rückkehr von der Reise, erschien Chamissos eigenes Buch „Reise um die Welt“. Chamisso zeigt sich darin eher bescheiden: „Das Beobachten, Sammeln und Speichern für die Wissenschaft wird hier als langer Lernprozess beschrieben, innerhalb dessen sich der Forscher nicht seiner vorübergehenden Unkenntnis zu schämen brauche“.[22] Chamissos Reisebericht fand reichlich Anklang und wurde wohl von seinem Zeitgenossen und Vorbild Alexander von Humboldt höchstpersönlich am königlichen Hofe vorgelesen. Humboldt nannte Chamissos Werk Darstellung eines „Weltdramas“ und seine Prosa „unbefangen, einfach und frei“.[23]

Chamisso, der selbst zeitlebens mit der Frage der Zugehörigkeit kämpfte und einige europäische Konflikte miterlebt hatte, interessierte sich besonders für Konvivenz Ette erklärt, dass Chamisso sich immer wieder mit Fragen und Herausforderungen des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Nationen, Sprachen oder Kulturen beschäftigte, auch zwischen Europäer:innen und indigenen Völkern.[24] Während des 19. Jahrhunderts wurde die biologistische Rassenforschung – aus heutiger Sicht eine Pseudowissenschaft – populär, von der sich Chamisso klar distanzierte.[25] Chamissos „Reise um die Welt“ erwies vielmehr seine Faszination für andere Lebensweisen. Seine Reflexionen über die indigene Bevölkerung der Marshall-Inseln ist beschützend und bewundernd, aber auch exotisierend:

Ich ergreife diese Gelegenheit auch hier, gegen die Benennung „Wilde“ in ihrer Anwendung auf die Südsee-Insulaner feierlichen Protest einzulegen. Ich verbinde gern, so wie ich kann, bestimmte Begriffe mit den Wörtern, die ich gebrauche. Ein Wilder ist für mich der Mensch, der ohne festen Wohnsitz, Feldbau und gezähmte Tiere, keinen anderen Besitz kennt, als seine Waffen, mit denen er sich von der Jagd ernährt. Wo den Südsee-Insulanern Verderbtheit der Sitten Schuld gegeben werden kann, scheint mir solche nicht von der Wildheit, sondern vielmehr von der Übergesittung zu zeugen. Die verschiedenen Erfindungen, die Münze, die Schrift u.s.w., welche die verschiedenen Stufen der Gesittung abzumessen geeignet sind, auf denen Völker unseres Kontinentes sich befinden, hören unter so veränderten Bedingungen auf, einen Maßstab abzugeben für diese insularisch abgesonderten Menschenfamilien, die unter diesem wonnigen Himmel ohne Gestern und Morgen dem Momente leben und dem Genusse.[26]

Laut Chamisso verfügten die Polynesier:innen einen Lebensstandard, der auch aus europäischer Perspektive des 19. Jahrhunderts als zivilisiert gelten kann. Gleichzeitig sieht er sie als Menschen, die in einer Art abgelegenem Paradies leben, in dem Schrift und Geld nicht gebraucht werden. Chamisso romantisiert das Leben auf den Inseln, das einfach nur schön und sorglos sein kann, als gäbe es keine Vergangenheit oder Zukunft. Dieser Exotismus klingt erst einmal positiv. Tatsächlich ist Exotismus nach heutigem Verständnis aber ein inhärenter Teil von Rassismus. Die Polynesier:innen werden durch den romantisierenden Blick klar als „Anders“ konstruiert. Exotisch sind immer nur nicht-weiße Menschen und Regionen. Zudem widerlegt Chamisso seine eigenen Beobachtungen später, indem er auf kriegerische Konflikte zwischen den verschiedenen Inseln verweist.[27] Unter dem besagten wonnigen Himmel gibt es also doch nicht nur Genuss.

Gegen Ende seines Lebens wandte sich Chamisso noch intensiver den Umgangsformen in anderen Ländern zu. Seine letzte wissenschaftliche Veröffentlichung behandelte die Struktur und den Aufbau der Hawaiianischen Sprache. Ette erklärt Chamissos Interessen mit dessen eigener multilingualen Biographie: „Denn auch für ihn war die Welt nicht allein aus der Perspektive einer einzigen Sprache zu erfassen und zu begreifen“.[28] Chamisso lebte zwar den größten Teil seines Lebens in Berlin, doch durch seine französische Herkunft fühlte er sich nicht immer zugehörig. Seine Wissenschaft wendet sich der Überbrückung von kulturellen Lücken zu, die ihn persönlich beschäftigten.

Chamissos literarisches und wissenschaftliches Werk ist durchaus erinnerungswürdig. Die Erinnerung an ihn, die sichtbar ins Stadtbild des Bezirks Berlin-Kreuzberg, in dem er bis zuletzt lebte, integriert ist, ist wohlverdient. Doch heißt das nicht, dass dieser historischen Person und der Erinnerungspraxis heutzutage nicht kritisch begegnen können. Oft sind die einzigen schriftlichen Quellen über die Botanik in fernen Ländern koloniale Reiseberichte wie die von Chamisso oder Kotzebue.

In der offiziellen Taxonomie, die heute verwendet wird, tauchen in der Regel nur die kolonialen Bezeichnungen auf. Aus postkolonialer Perspektive ist es relevant zu fragen, welches Wissen in der Gegenwart zugänglich ist und welches Wissen unsichtbar gemacht worden oder sogar verloren gegangen ist. Die Schriftstellerin und Umwelthistorikerin Jessica J. Lee erklärt in einem Interview einen oft vergessenen Fakt: Ausländische Botanik war oftmals nur dank lokalem Wissen und lokaler Arbeitskraft möglich.[29]

Auch Chamissos wissenschaftliche Arbeit zehrte von den Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung an verschiedenen Orten dieser Welt. Immerhin erwähnt er einige dieser Momente des Austauschs in seinem Werk voller Achtung. Dennoch ist er es, der in die Geschichte und ins Berliner Stadtbild eingegangen ist. Er ist es, nach dem Pflanzen und Orte benannt wurden.

Abb. 1: FHXB Museum

Abb. 2: FHXB Museum

Anna von Rath

ORT

Friedhof III der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde an der Tempelhofer StraßeHEUTE

Mehringdamm 21Zitieren des Artikels

Anna von Rath: Spuren von Adelbert von Chamisso in Kreuzberg. In: Kolonialismus begegnen. Dezentrale Perspektiven auf die Berliner Stadtgeschichte. URL: https://kolonialismus-begegnen.de/geschichten/adelbert-von-chamisso-im-oeffentlichen-raum/ (03.03.2025).

Literatur & Quellen

[1] Vgl. Ette, Ottmar, „Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso. Reisen um die Welt“ in: Mobile Preußen. Ansichten jenseits des Nationalen, Stuttgart 2019; Langner, Beatrix, Der wilde Europäer, Berlin 2008; Duhm-Heitzmann, Jutta, „Geburtstag Adelbert von Chamisso“ in: ZeitZeichen, Hamburg 30.1.2011, NDR, S. 197-220

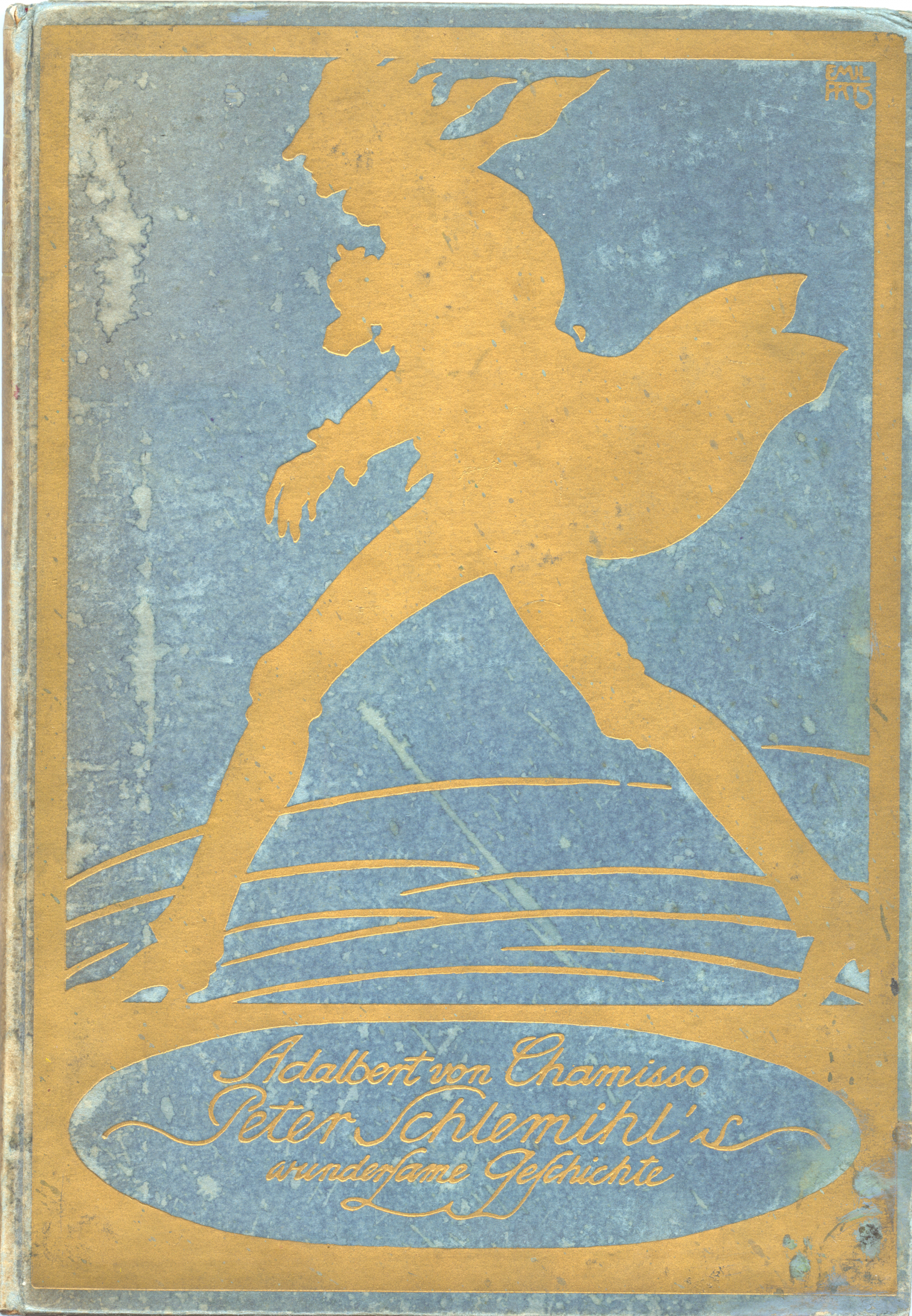

[2] Er veröffentlichte Gedichte im Musenalmanach und schrieb später die Novelle „Peter Schlemihls wundersame Reise“ (1908), die ihm zu einer gewissen Bekanntheit verhalf.

[3] Vgl. Ette, Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso, S. 210.

[4] Maaß, Yvonne, Leuchtkäfer und Orgelkoralle. Chamissos Reise um die Welt mit der Romanzoffischen Entdeckungs-Expedition (1815-1818) im Wechselspiel von Naturkunde und Literatur, Würzburg 2016, S. 23.

[5] Vgl. Maaß, Leuchtkäfer und Orgelkoralle, S. 23.

[6] Vgl. Langner, Der wilde Europäer, S. 153.

[7] Vgl. Maaß, Leuchtkäfer und Orgelkoralle, S. 23.

[8] Vgl. Ette, Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso, S. 215

[9] Vgl. Langner, Der wilde Europäer, S. 195.

[10] Auch wenn unklar ist, seit wann genau Menschen in der Region des heutigen nordwestlichen Alaskas lebten, gibt es Forschungsergebnisse, die andeuten, dass schon vor 10 000 – 12 000 Jahren Menschen dieses Land bewohnten (Burch 2005: 10). Dennoch beanspruchen Europäer*innen fälschlicherweise diese Gebiete „entdeckt“ zu haben.

[11] Vgl. Langner, Der wilde Europäer, S. 192.

[12] Vgl. ebd., S. 195.

[13] Danielzik, Chandra-Milena/Bendix, Daniel, „Entdecken“, in: Arndt, Susan/Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.), Wie Rassismus aus Wörtern Spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache, Münster 2011, S. 264-269, hier S. 266.

[14] Schiebinger, Londa/Swan, Claudia, „Introduction“, in: Dies. (Hg.), Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World, Philadelphia 2007, S. 1-18, hier S 2.

[15] Vgl. Langner, Der wilde Europäer, S. 229.

[16] Vgl. ebd., S. 246.

[17] Vgl. ebd., S. 219.

[18] Vgl. ebd., S. 227.

[19] Vgl. ebd., S. 209.

[20] Lesen Sie für weitere Einblicke in die Thematik der kolonialen Verschleppung den Beitrag über Sabac el Cher.

[21] Vgl. Ette, Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso.

[22] Vgl. ebd.

[23] Humboldt, Alexander, Brief an Adelbert von Chamisso vom 16.05.1836, Nachlass Adelbert von Chamisso, Staatsbibliothek zu Berlin, acc. ms. 1937, S. 183.

[24] Vgl. Ette, Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso.

[25] Vgl. Langner, Der wilde Europäer, S. 297.

[26] Von Chamisso, Adelbert, Peter Schlemihls wundersame Reise. Mit Illustrationen von Emil Preetorius, Leipzig 1908, S. 75.

[27] Vgl. Langner Der wilde Europäer, S. 224.

[28] Vgl. Ette, Von Georg Forster zu Adelbert von Chamisso.

[29] Lee, Jessica, „Zwei Bäume machen einen Wald: Ein Interview mit Jessica J. Lee“, n: Poco.lit. – Plattform für postkoloniale Literatur, 15.06.2020. Online abrufbar unter: https://pocolit.com/2020/06/15/zwei-baeume-machen-einen-wald-ein-interview-mit-jessica-j-lee/ [letzter Zugriff: 18.01.2021]

Tags