Der Scherl-Verlag unter Alfred Hugenberg

Der Scherl-Verlag wurde 1883 von dem Berliner Großverleger August Scherl gegründet und hatte seinen Redaktionssitz inmitten des Berliner Zeitungsviertels auf dem heutigen Gelände des Axel Springer Campus in der Zimmerstraße 40. Scherl stammte aus Kreuzberg und lebte zur Zeit der Gründung des Verlags noch in der Naunynstraße. Die redaktionelle Ausrichtung des Verlages folgte den politischen Ansichten seines Gründers, die national-monarchistisch orientiert und dem preußischen Herrscherhaus verbunden waren.[1] Infolge einer ökonomischen Notlage wurde der Scherl-Verlag von dem Mitbegründer des Alldeutschen Verbandes, Alfred Hugenberg, übernommen und ab 1916 systematisch in den Hugenberg-Konzern eingegliedert.[2] Mit dem Scherl-Verlag als zentrales publizistisches Organ avancierte das national-konservative Hugenberg-Imperium, das verschiedene Werbe- und Nachrichtenagenturen sowie Presseverlage und Filmgesellschaften unter einem Dach vereinte, in der Weimarer Republik zu einem wirkungsvollen Sprachrohr der kolonialrevisionistischen und expansionistisch orientierten Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) sowie zahlreicher Kolonialverbände und -vereine.[3] Nach dem Modell der „Einheitspresse“ übte Alfred Hugenberg über sein völkisch orientiertes „Medienkonglomerat“ einen beherrschenden Einfluss auf die Meinungsbildung der Bevölkerung in der Weimarer Republik aus.[4] Dabei vereinigte Hugenbergs Werdegang verschiedene Stränge des deutschen Imperialismus – Siedlungskolonialismus in Richtung europäischer Osten, überseeische Kolonialansprüche sowie nationalsozialistische Expansion in Europa.

Alfred Hugenberg, der 1888 sein volkswirtschaftliches Studium mit einer Dissertation über die „Innere Colonisation im Nordwesten Deutschlands“ abschloss,[5] übernahm ab 1894 eine leitende Position in der „Königlich-Preußischen Ansiedlungskommission für Westpreußen und Polen“, die im Rahmen der Germanisierungspolitik die „innere Kolonisation“ in den östlichen Provinzen förderte.[6] Bereits Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die „innere Kolonisation“ beziehungsweise das ländliche Siedlungswesen ein zentraler Bestandteil der Agrar- und Ansiedlungspolitik. Als Folge der Abwanderung der deutschsprachigen Bevölkerung aus den östlichen Provinzen Preußen in den Westen des Reiches wurde im Rahmen der geplanten „inneren Kolonisation“ eine neue Ansiedlung von Deutschen in den Provinzen Posen und Westpreußen anvisiert. Dies sollte durch eine flächendeckende „Germanisierung“ der Territorien erreicht werden, was zugleich ein Programm zur Verdrängung der polnischsprachigen Bevölkerung beinhaltete. Diese Strategie war auch ein Resultat der zuvor gescheiterten Assimilationsversuche der einheimischen polnischen Bevölkerung.[7]

Als militanter Missionar dieser „inneren Kolonisation“ und radikaler Vertreter des „Preußengeistes“ betrieb der junge Hugenberg die Beschlagnahme von polnischem Grundbesitz und die Enteignung der lokalen Bevölkerung.[8] Im Aufbau von bäuerlichen Siedlungen im ländlich-konservativen Osten sah er auch eine Abwehr von sozialistischen Tendenzen.[9] Eine bedeutende Position nahm er innerhalb der am 12. April 1912 von dem Regierungsbeamten Friedrich Ernst von Schwerin und dem Nationalökonomen und Siedlungsfachmann Max Sering gegründeten „Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation“ (GFK) ein.[10] Die Gesellschaft definierte die „innere Kolonisation“ als eine „planmäßige Begründung neuer Ansiedlungen im Heimatbereich des kolonisierenden Volkes […]“ und orientierte sich dabei am deutschen Übersee-Kolonialismus.[11] Für die Vertreter der GFK ging es um die systematische Aneignung und Besiedlung der angeblich „leeren Landstriche“ in den Ostprovinzen, um die Vision des „deutschen Ostens“ durch die Ansiedlung eines deutschen Bauerntums zu verwirklichen.[12] Der Gedanke der „inneren Kolonisation“ und die revisionistische Orientierung einer gen Osten gerichteten Expansion wurde in Hugenbergs Umfeld durchweg unterstützt – er fungierte auch als Spitzenfunktionär mehrerer Industrieverbände und verfügte über ausgezeichnete Beziehungen zu politischen Kreisen.[13]

Nachdem das Deutsche Reich 1890 den Briten die Insel Sansibar im heutigen Tansania im Austausch gegen Helgoland übertragen und damit ein mangelndes Interesse an der überseeischen Erweiterung gezeigt hatte, war Hugenberg maßgeblich beteiligt an der Gründung des sogenannten Alldeutschen Verbandes, der sich in den Folgejahren zu einem der einflussreichsten Agitationsverbände des Deutschen Kaiserreiches entwickelte.[14] Als zentrale Aufgaben des Verbandes galten die Förderung des Nationalbewusstseins, der Schutz des Auslandsdeutschtums und eine aktive und radikale Außenpolitik. In der Satzung waren die „Fortführung der deutschen Kolonialbewegung“ und die „thatkräftige deutsche Interessenpolitik in Europa und über See“ verankert.[15]

Im Hinblick auf den Osten forderte Hugenberg in einem im Jahre 1915 verfassten Memorandum die „rücksichtslose“ Germanisierung der annektierten polnischen Territorien, die „nach einer ethnischen Flurbereinigung“ der lokalen Bevölkerung die Ansiedlung von Deutschen in den landwirtschaftlichen Gebieten vorsah[16] – diese Forderung wurde nicht nur als Erhaltung von Deutschtum verstanden, sondern als Eroberung von „neuem Lebensraum“.[17] Was das deutsche „Volkstum“ betraf, finden sich in der Satzung des Verbandes Passagen zur „Rassenreinheit“ und „Ungleichheit der Menschen“ aufgrund ihrer „rassen“-anthropologischen Merkmale. Orientierung fanden Hugenberg und seine Verbandsmitglieder in den sozialdarwinistischen Theorien der im 19. Jahrhundert aufkeimenden Eugenik. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Abtretung der deutschen Kolonien in Übersee wurde zwar deren Rückgabe gefordert, primär verfolgte der Verband aber die Rückgabe der ebenfalls abgetretenen Ostprovinzen und die weitere Expansion im Osten[18] durch eine Revision der Grenzen und eine Germanisierungspolitik.[19] Die Forderungen zur Schaffung von neuem Lebensraum im Osten, die im Umfeld der Alldeutschen um Alfred Hugenberg aufkeimten, wurden schließlich von den Nationalsozialisten im Zuge der propagierten „Lebensraum im Osten“-Forderung aufgegriffen und fortgeführt.

Alfred Hugenberg, der bis in die 1920er Jahre seine politischen Interessen über den Alldeutschen Verband und sein rechtsorientiertes Medienimperium aus dem Hintergrund steuerte, trat ab 1924 zunehmend politisch in Erscheinung und übernahm ab 1928 den Vorsitz der DNVP,[20] zu der u.a. auch der rechtsextreme Putschist Wolfgang Kapp und der expansionistische Ex-Admiral Alfred von Tirpitz gehörten. Die Programmatik der Partei, die von einem monarchistischen Konservatismus und einem völkischen Weltbild bestimmt war und auf die Wiederherstellung der Verhältnisse der Vorkriegsjahre abzielte, radikalisierte sich unter Hugenberg zunehmend. Für die flächendeckende Verbreitung der kolonialen Weltanschauung diente der DNVP der Berliner Lokalanzeiger des Scherl-Verlages als eines der auflagenstärksten Blätter dieser Zeit. Obwohl diese Zeitung in der Öffentlichkeit nicht als das offizielle publizistische Organ der Partei in Erscheinung trat, wurde ihr kolonialrevisionistisches Programm dort wiederholt veröffentlicht und machte die politischen Ansichten von Hugenberg gesellschaftsfähig.[21] Zunehmend bot der Scherl-Verlag der aufkeimenden NS-Bewegung einen geeigneten Nährboden.[22] Hugenberg unterstützte die NSDAP publizistisch und politisch, wurde zum „Steigbügelhalter“ von Hitler, ohne zu erkennen, dass sein Bündnispartner ihn zunehmend ins Abseits drängte.[23] 1933 zwangen die Nazis die Partei zur Selbstauflösung, auch Hugenbergs Presseimperium wurde in der Folge sukzessiv vom NS-Regime übernommen und 1943 schließlich in den Zentralverlag der NSDAP eingegliedert.[24]

Der Scherl-Verlag in Kreuzberg und die Biographie Alfred Hugenbergs zeigen auf exemplarische Weise die Verknüpfung von expansionistischer Germanisierungspolitik im Osten, Kolonialbestrebungen in Übersee und dem Nationalsozialismus. Die Installation einer Informationstafel über den Scherl-Verlag ist zum Zeitpunkt des Aufsatzverfassens geplant; zum gegebenen Zeitpunkt enthält diese jedoch keine Hinweise auf die Rolle des Hugenbergschen Medienverbundes im deutschen Imperialismus.

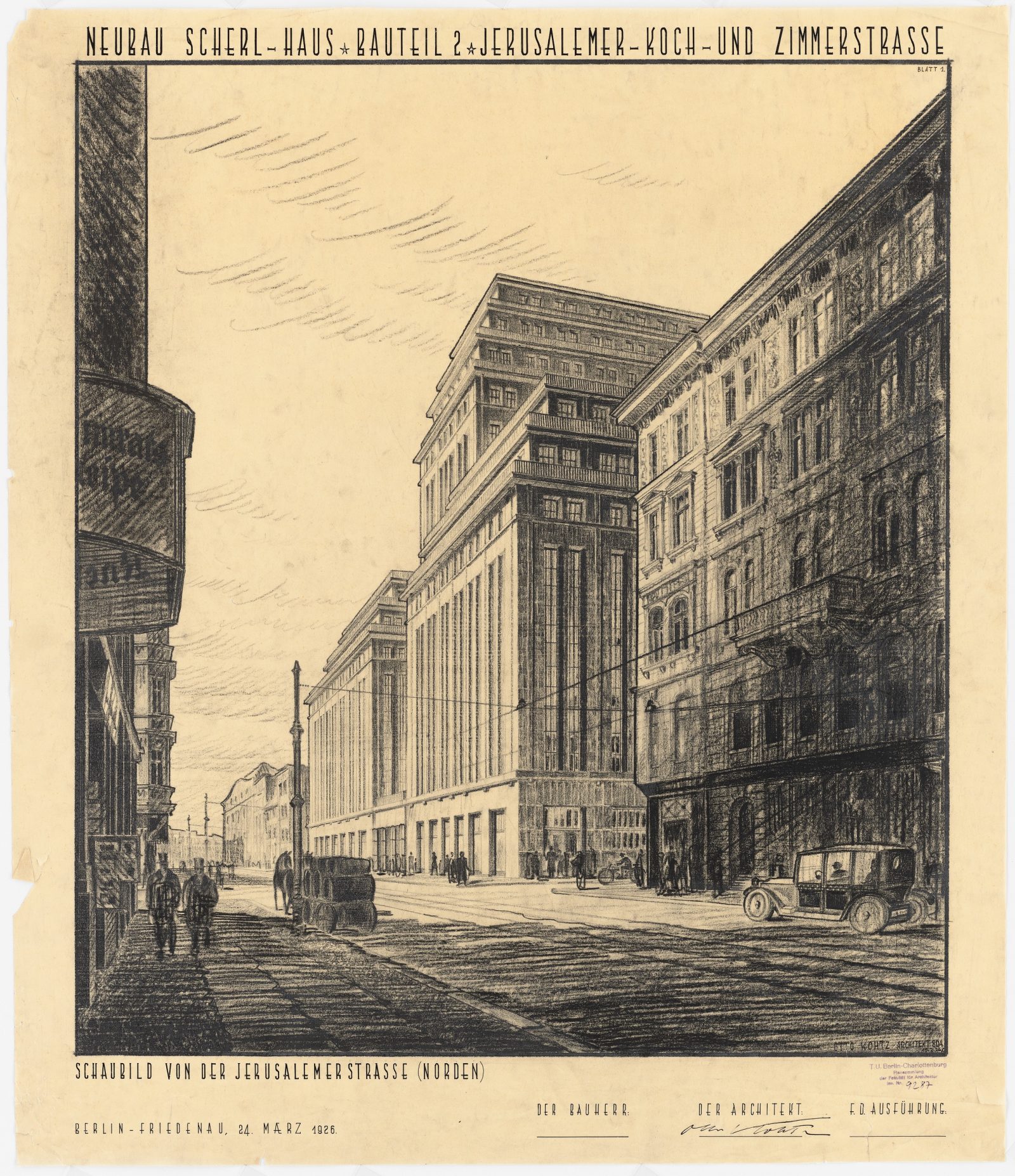

Abb. 1: Kohtz Otto (1880-1956), Verlagshaus des Scherl-Verlages, Berlin: Perspektivische Ansicht von der Jerusalemer Straße. Tusche, Kohle auf Transparent, 82,00 x 69,50 cm (inkl. Scanrand). Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin Inv. Nr. 9287.

Sina Knopf

ORT

Zimmerstr. 40-41HEUTE

Axel-Springer-Hochhaus mit Zimmerstr. 32Zitieren des Artikels

Sina Knopf: Der Scherl-Verlag unter Alfred Hugenberg. In: Kolonialismus begegnen. Dezentrale Perspektiven auf die Berliner Stadtgeschichte. URL: https://kolonialismus-begegnen.de/geschichten/der-scherl-verlag-unter-alfred-hugenberg/ (03.03.2025).

Literatur & Quellen

[1] Geppert, Dominik, Pressekriege. Öffentlichkeit und Diplomatie in den deutsch-britischen Beziehungen (1896-1912), München 2007, S. 245.

[2] Dietrich, Valeska, Alfred Hugenberg. Ein Manager in der Publizistik, Berlin 1960, S. 52.

[3] Vgl. Jost, Rebekka, Ein tiefes Vergessen liegt auch über ihren Gräbern, Norderstedt 2020, S. 137; Bernhard, Ludwig, Der Hugenberg-Konzern. Psychologie und Technik einer Großorganisation der Presse, Berlin 1928, S. 94; Dietrich, Alfred Hugenberg. Ein Manager in der Publizistik, Berlin 1960, S. 52ff.

[4] Vgl. Dietrich, Alfred Hugenberg. Ein Manager in der Publizistik, Berlin 1960, S. 52ff.

[5] Hugenberg, Alfred, Innere Colonisation im Nordwesten Deutschlands, Straßburg 1891, S. 531.

[6] Conrad, Sebastian, Deutsche Kolonialgeschichte, München 2008, S. 99.

[7] Baier, Roland, Der deutsche Osten als soziale Frage. Eine Studie zur preußischen und deutschen Siedlungs- und Polenpolitik in den Ostprovinzen während des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, Köln / Wien 1980, S. 31.

[8] Honigmann, Georg, Kapitalverbrechen oder Der Fall des Geheimrats Hugenberg, Berlin 1997, S. 62.

[9] Vgl. ebd., S. 62ff.

[10] Lück, Heiner, Zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Siedlungs- und Grundstücksrechts seit dem späten 19. Jahrhundert. Eine rechtshistorische Skizze, Halle an der Saale 2017, S. 17.

[11] Sering, Max / Von Dietze, Constantin, „Innere Kolonisation“, in: Elster, Ludwig (Hg.), Wörterbuch der Volkswirtschaftslehre, Bd. 2, 4. Aufl., Jena 1932, S. 403-420, hier S. 403.

[12] Danilina, Anna, „Eine moralische Ökonomie der »inneren Kolonie«. Genossenschaft, Reform und Rasse in der deutschen Siedlungsbewegung (1893-1926)“, in: Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft 26 – Moral Economies (2019), S. 103-132, hier S. 110f.

[13] Haar, Ingo, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der „Volkstumskampf“ im Osten, Göttingen 2002, S. 42.

[14] Holzbach, Heidrun, Das „System Hugenberg“. Die Organisation bürgerlicher Sammlungspolitik vor dem Aufstieg der NSDAP, Stuttgart 1981, S. 2.

[15] Vgl. Bonhard, Otto, Geschichte des Alldeutschen Verbandes. Leipzig / Berlin 1920, S. 148f.; Mommsen, Wolfgang J., Imperialismus. Seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen. Ein Quellen- und Arbeitsbuch, Hamburg 1977, S. 127.

[16] Wehler, Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949, München 2003, S. 31f.

[17] Puschner, Uwe, Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache – Rasse – Religion, Darmstadt 2001, S. 152.

[18] Vgl. Bonhard, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, Leipzig / Berlin 1920, S. 248f.; Vgl. Mommsen, Wolfgang J., Imperialismus. Seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen. Ein Quellen- und Arbeitsbuch, Hamburg 1977, S. 127.

[19] Puschner, Uwe, „Die völkische Bewegung in Deutschland“, in: Heer, Hannes (Hg.), „Weltanschauung en marche“. Die Bayreuther Festspiele und die Juden 1876 bis 1945, Würzburg 2013, S. 151-187, hier S. 156; Naber, Geert, „Brückenbauer zwischen kolonialer und völkischer Ideologie – Der „Alldeutsche Verband“ 1891 bis 1939“, Freiburg 2010, in: freiburg-postkolonial.de, März 2021, S. 2ff. Online abrufbar unter: http://www.freiburg-postkolonial.de/pdf/2010-Naber-Alldeutscher-Verband.pdf [letzter Zugriff 09.06.2021].

[20] Weiß, Hermann / Hoser, Paul (Hg.), „Die Deutschnationalen und die Zerstörung der Weimarer Republik. Aus dem Tagebuch von Reinhold Quaatz 1928-1933“, In: Institut für Zeitgeschichte (Hg.), Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, München 1989, Bd. 59, S. 16.

[21] Borchmeyer, Walter, Hugenbergs Ringen in deutschen Schicksalsstunden, Düsseldorf 1951, S. 30.

[22] Vgl. Borchmeyer, Hugenbergs Ringen in deutschen Schicksalsstunden, Düsseldorf 1951, S. 29; Holzbach, Heidrun, Das „System Hugenberg“. Die Organisation bürgerlicher Sammlungspolitik vor dem Aufstieg der NSDAP, Stuttgart 1981, S. 11; Wernecke, Wernecke/Heller, Peter (Hg.), Der vergessene Führer. Alfred Hugenberg. Pressemacht und Nationalsozialismus, Hamburg 1982, S. 123.

[23] Vgl. Borchmeyer, Hugenbergs Ringen in deutschen Schicksalsstunden, Düsseldorf 1951, S. 29.; Vgl. Holzbach, Das „System Hugenberg“. Die Organisation bürgerlicher Sammlungspolitik vor dem Aufstieg der NSDAP, Stuttgart 1981, S. 11.

[24] Akten des Übergangs aus dem Scherl-Verlag in den Wehrmachtsverlag sowie Verkauf des Scherl-Verlages an den Zentralverlag der NSDAP, 1943-45, Bd. 13, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Sig. R43-II/469b.

Tags